In vielen Non-Profit-Organisationen gehören Projekte zwar zum Alltag, doch bleiben sie eine große Herausforderung. Häufig fehlen Zeit, Personal und Budget, während Geldgeber*innen und Partner*innen gleichzeitig strukturierte Abläufe und messbare Erfolge erwarten.

Am 27. November 2025 diskutierten rund 120 Teilnehmer*innen aus dem Non-Profit-Sektor darüber, wie sich Projekte mit klassischem Projektmanagement besser planen, steuern und sichtbar zum Erfolg führen lassen. Die Teilnehmenden erhielten konkrete Werkzeuge und praxisnahe Anregungen. Im Folgenden sind die zentralen Inhalte der Veranstaltung übersichtlich aufbereitet.

Am 21. Januar 2026 tauchen wir gemeinsam in die agile Welt des Projektmanagements ein und lassen die klassische Logik hinter uns: Zur Anmeldung

Herausforderungen in Projekten

Klassische Projekte stehen in NGOs vor besonderen Herausforderungen. Sie müssen meist mit knappen Ressourcen (begrenztes Budget, wenig festangestelltes Personal, Ehrenamtliche) umgesetzt werden, und Zeitdruck ist an der Tagesordnung. Gleichzeitig erwarten Fördermittelgeber detaillierte Planungen und Nachweise über die Wirkung der Projekte. Die Organisationsstrukturen in NGOs sind oft weniger formal als in Unternehmen; Entscheidungen werden partizipativer getroffen, was die Abstimmung zeitaufwändiger machen kann. Zudem müssen Projekte stets auf den Satzungszweck der Organisation einzahlen. Tätigkeiten, die nicht unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck dienen, gelten als „zweckfremd“ und können die Gemeinnützigkeit gefährden. So ist vor jedem Projekt zu prüfen: Dient das Vorhaben unmittelbar dem in der Satzung festgelegten Zweck? Welche satzungsgemäßen Aufgaben werden damit erfüllt? Gibt es einschränkende Vorgaben? Wer muss gemäß Satzung das Projekt freigeben? Welche internen Prozesse sind vorgeschrieben? Diese Fragen verdeutlichen den Balanceakt zwischen innovativen Projektideen und der Bindung an den Auftrag der Organisation.

Was ist ein Projekt?

Zu Beginn wurde geklärt, wann es sich überhaupt um ein Projekt handelt. Nach der deutschen Projektmanagement-Norm DIN 69901 zeichnen sich Projekte durch bestimmte Merkmale aus. Nach DIN ist ein Projekt eine einmalige Aufgabe mit klare definierten Zielen in Bezug auf Leistung, Termin und Kosten. Es wird mit begrenzten Ressourcen wie Zeit, Budget und Personal durchgeführt. Projekte sind oft komplex und mit Unsicherheiten sowie Risiken verbunden. Für die Durchführung wird eine spezifische Projektorganisation eingerichtet, die Planung, Überwachung und Steuerung übernimmt.

Neben der Definition von Projekten wurden auch die typischen Projektphasen im klassischen Vorgehen vorgestellt. Üblicherweise gliedert sich ein Projekt in Initialisierung, Planung, Durchführung und Abschluss.

In der Initialisierungsphase wird das Projekt aufgesetzt (Projektauftrag, Ziele, grobe Ressourcenplanung).

Die Planungsphase umfasst die detaillierte Planung von Aufgaben, Zeitplan, Budget und Risiken.

In der Durchführungsphase werden die Projektaktivitäten umgesetzt und überwacht.

Schließlich folgt die Abschlussphase, in der Ergebnisse übergeben, Projekterfahrungen ausgewertet und das Projekt formal beendet wird.

Jede Phase geht mit spezifischen Aufgaben einher und baut auf den Ergebnissen der vorherigen auf. Dieses phasenorientierte, lineare Vorgehen nennen wir klassisches Projektmanagement. Ziele, Ressourcen und Schritte werden zu Beginn möglichst vollständig definiert. Dieses Vorgehen eignet sich besonders für Projekte mit klaren Anforderungen und geringer Veränderungsdynamik.

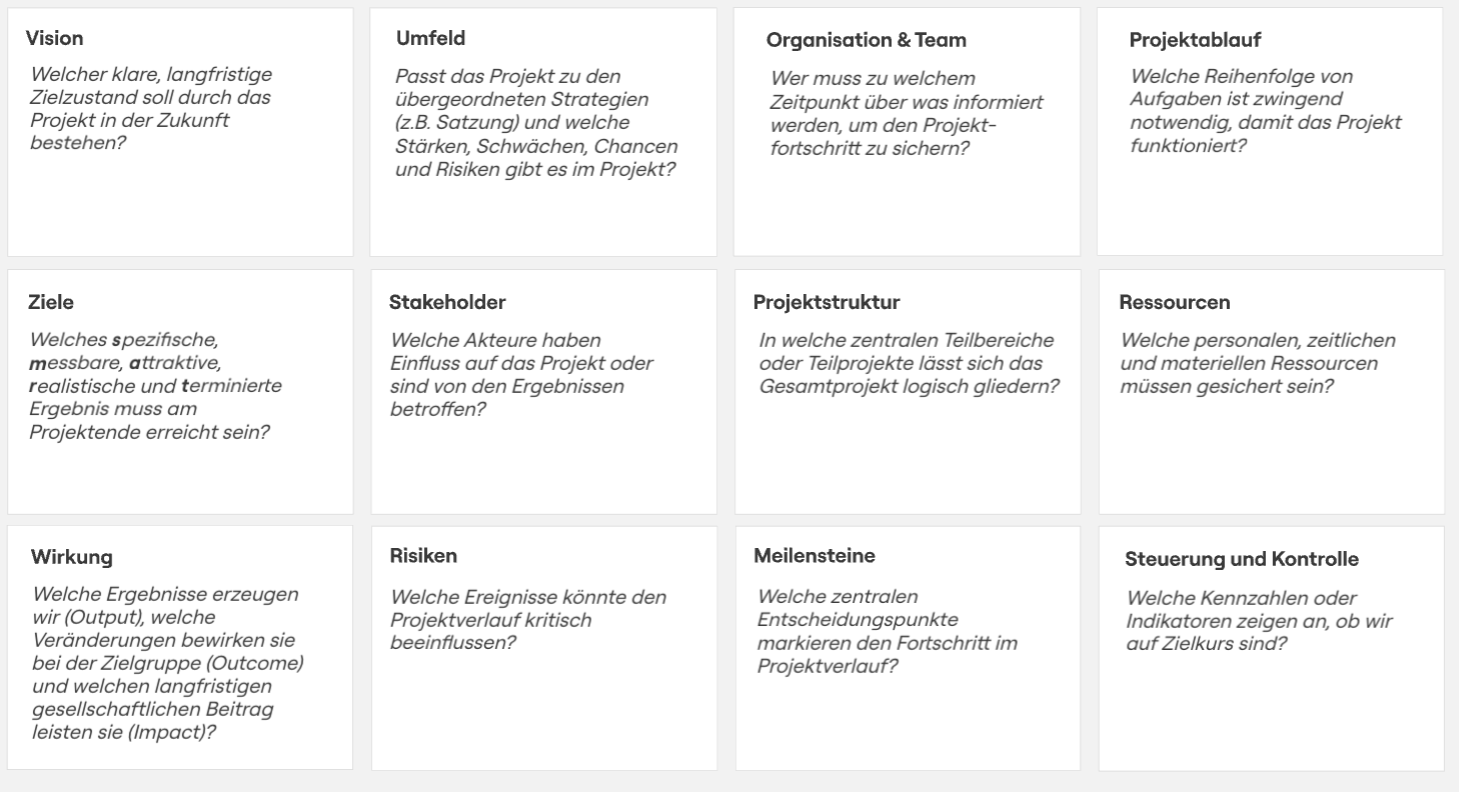

Projektsteckbrief

Gemeinnützige Projekte entstehen aus großen Ideen und dem Wunsch, Positives zu bewirken. Damit aus einer Vision greifbare Ergebnisse werden, braucht es jedoch professionelles Projektmanagement. Dieser Steckbrief fasst die zwölf zentralen Aspekte zusammen, die für Non-Profit-Organisationen (NGOs) entscheidend sind, um ihre Projekte zielgerichtet und erfolgreich umzusetzen.

Elemente von Projekten

Jedes dieser Elemente beantwortet eine eigene Schlüsselfrage und trägt dazu bei, das Projekt sowohl strategisch als auch operativ sauber aufzusetzen. Im Folgenden gehen wir die einzelnen Bestandteile Schritt für Schritt durch

Zu Beginn eines Projekts steht idealerweise eine Vision. Sie ist eine inspirierende Vorstellung des gewünschten Zustands in der Zukunft. Die Vision gibt die langfristige Richtung vor und beschreibt den „Warum“ hinter dem Projekt.

Gute Visionen erfüllen bestimmte Kriterien: Sie sind

- vereinfachend (auf den Punkt gebracht und leicht verständlich), einprägsam (prägnant und merkfähig),

- inspirierend (motivieren zu einer positiven Zukunftsvision),

- konsolidierend (vereinen verschiedene Aspekte unter einem gemeinsamen Ziel) und

- zielgesteuert (formulieren einen klaren anzustrebenden Zustand).

Zum Beispiel könnte die Vision einer NGO lauten: „2030 nutzen alle Schulen der Region ihre eigenen Biodiversitätsgärten, damit Kinder Naturerfahrungen sammeln und Artenvielfalt fördern können.“

Tipps für eine gute Projektvision:

- Vom Ende her denken: Die Vision beschreibt den wünschenswerten Zielzustand in der Zukunft und nicht das Projekt selbst.

- Kurz und klar formulieren: Eine Vision sollte in einem Satz verständlich sein und ohne Fachjargon auskommen.

- Emotional statt technisch: Visionen sollen Begeisterung auslösen, nicht Prozesse erklären.

- Bildhafte Sprache nutzen: Menschen erinnern sich besser an Bilder als an abstrakte Formulierungen.

- Realistisch-ambitioniert: Die Vision darf herausfordern, sollte aber glaubwürdig bleiben.

- Bezug zur Satzung: Eine gute Vision verankert das Projekt klar im Zweck und in der Identität der Organisation.

- Gemeinsam entwickeln: Teams identifizieren sich stärker mit einer Vision, die sie selbst mitformuliert haben.

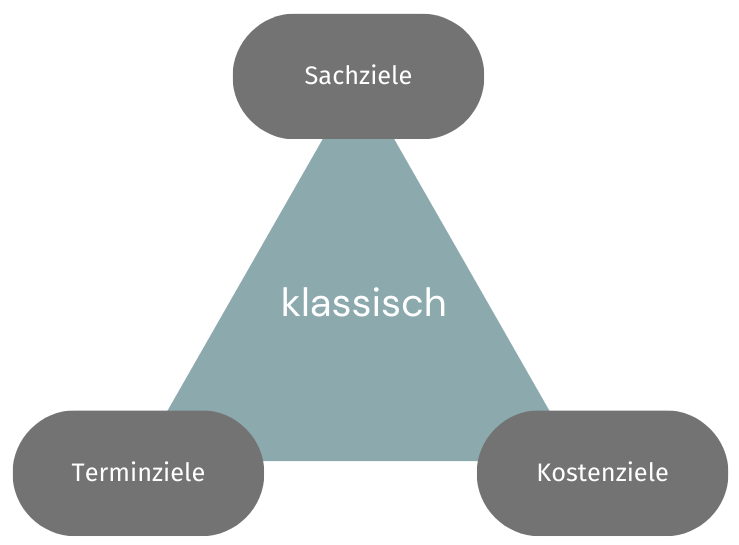

Aufbauend auf der Vision werden konkrete Projektziele formuliert. Das Projektziel beschreibt den gewünschten Zustand (Sollzustand) nach Abschluss des Projekts. Im Projektmanagement wird dabei zwischen drei Zielarten unterschieden, die zusammen das Projektmanagement-Dreieck bilden:

- Sachziel – Was soll konkret erreicht werden?

- Terminziel – Bis wann muss das Ziel erreicht sein?

- Kostenziel – Mit welchem Aufwand (Budget, Personal, Ressourcen) soll das Ziel erreicht werden?

Diese drei Zielgrößen stehen in einem Spannungsverhältnis: Wird eines verändert, wirkt sich das auf die beiden anderen aus. Daher ist es wichtig, die Prioritäten gemeinsam im Team zu klären und transparent zu kommunizieren.

Abbildung: PM-Dreieck

Zur präzisen Formulierung der Ziele hilft anschließend das bekannte SMART-Prinzip:: Ziele sollten spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Das heißt, ein Ziel muss klar und konkret benannt (wer/was soll erreicht werden), quantitativ oder qualitativ überprüfbar, motivierend und relevant, unter den gegebenen Bedingungen erreichbar sowie mit einer eindeutigen Deadline versehen sein.

So könnte etwa ein Ziel lauten: „Bis Dezember 2026 legt unser Verein zehn neue Schulgärten an und schult 300 Lehrkräfte im Einsatz der Materialien.“ Dieses Beispiel erfüllt alle SMART-Kriterien – es ist spezifisch (Schulgärten + Schulungen), messbar (Zahl der Schulen und Lehrkräfte), attraktiv (es fördert die Biodiversität), realistisch (im Rahmen von Budget und Zeit machbar) und terminiert (Deadline: Dezember 2026).

Tipps für gute Projektziele:

- Ziele immer gemeinsam klären: Frühzeitige Abstimmung im Team verhindert spätere Zielkonflikte.

- Nur wenige, aber klare Ziele setzen: Zu viele Ziele verwässern den Fokus und erschweren die Steuerung.

- Prioritäten offenlegen: Was ist im Zweifel wichtiger: Zeit, Budget oder Leistung? Das PM-Dreieck hilft, Erwartungen realistisch zu managen.

- SMART wirklich anwenden: Nicht vage formulieren. Jedes Ziel muss überprüfbar und eindeutig erreichbar sein.

- Ziele auf Wirkung ausrichten: Nicht nur Outputs definieren, sondern überlegen, welchen Beitrag das Ziel zur Gesamtwirkung leistet. Siehe Abschnitt „Wirkung“.

- Abhängigkeiten prüfen: Manche Ziele sind nur erreichbar, wenn Voraussetzungen erfüllt sind. Diese klar benennen.

- Erreichbarkeit kritisch prüfen: Ziele sollten ambitioniert, aber nicht unrealistisch sein, gerade bei knappen NGO-Ressourcen.

- Ziele schriftlich festhalten: Schriftliche Ziele schaffen Verbindlichkeit und klare Grundlage für Monitoring & Reporting.

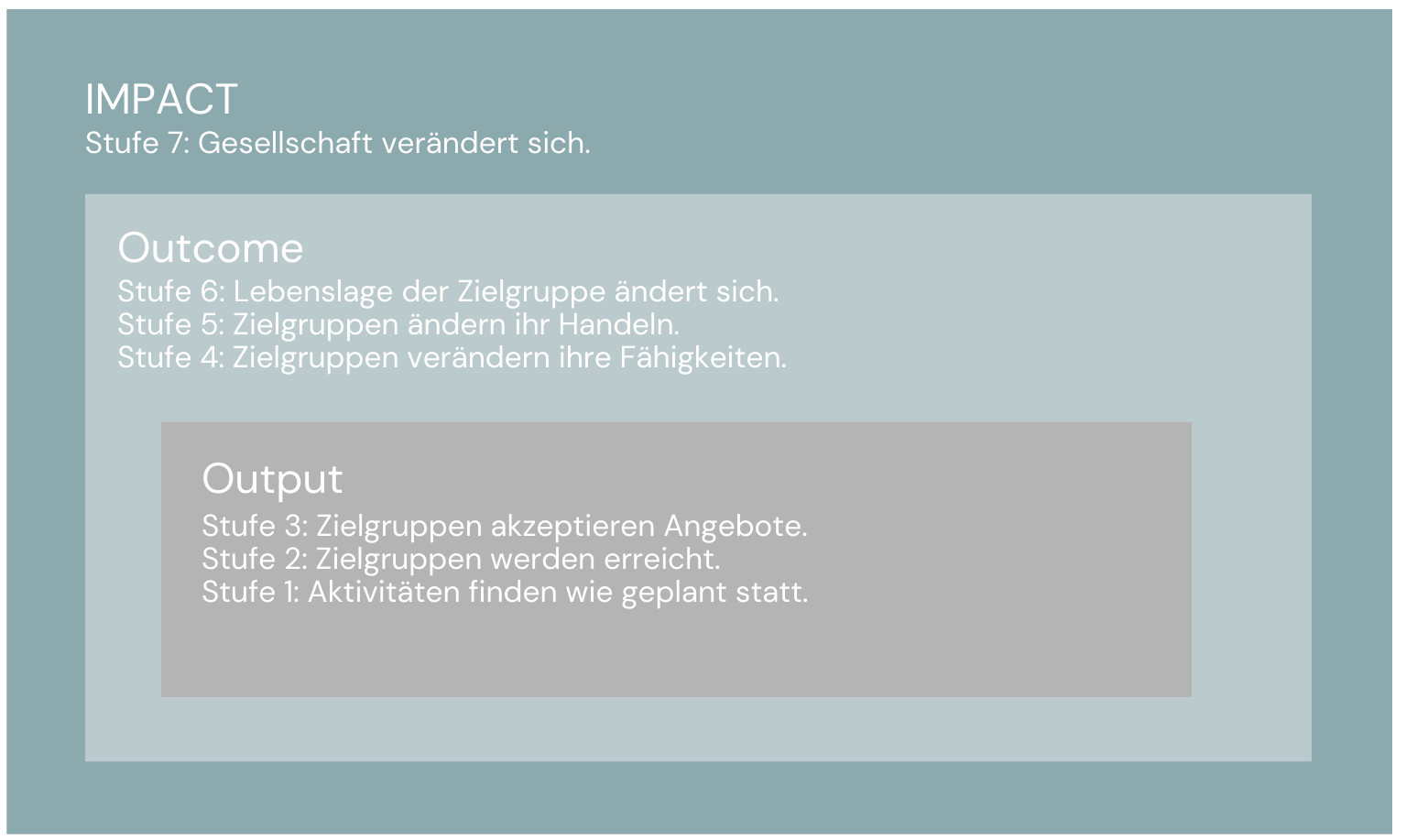

Gerade für NGOs spielt die Wirkungsorientierung eine große Rolle: Projekte sollen nicht nur Outputs liefern, sondern tatsächliche positive Veränderungen (Outcomes/Impact) bewirken.

Im Webinar wurde der Unterschied klar herausgearbeitet:

- Outputs sind direkte Ergebnisse der Projektaktivitäten (z. B. durchgeführte Workshops, erstellte Publikationen) und notwendige Voraussetzung für eine Wirkung, stellen für sich genommen aber noch keine Wirkung dar.

- Outcomes bezeichnen die konkreten Veränderungen bei der Zielgruppe, etwa neue Fähigkeiten, Verhaltensänderungen oder verbesserte Lebensumstände.

- Impact meint die übergeordnete gesellschaftliche Wirkung, also langfristige Veränderungen auf Gesellschafts- oder Systemebene.

Diese Differenzierung, oft visualisiert als Wirkungskette, hilft NGOs, bei der Planung vom Ende her zu denken: Was soll letztlich erreicht werden, und wie tragen Projektziele und Aktivitäten dazu bei? Ein anschauliches Konzept hierfür ist die Wirkungstreppe, die einzelne Stufen von der reinen Reichweite (werden die Zielgruppen überhaupt erreicht?) über Annahme (nehmen sie das Angebot an?) und Veränderung (ändern sich Wissen, Einstellungen, Verhalten der Zielgruppe?) bis hin zur gesellschaftlichen Wirkung beschreibt. Durch diese wirkungsorientierte Sichtweise stellen NGOs sicher, dass Projekte nicht zum Selbstzweck werden, sondern messbare Fortschritte in Richtung ihrer Mission und satzungsgemäßen Zwecke erzielen.

Abbildung: Wirkungskette

Beispiel zur Wirkungsanalyse könnte so aussehen:

- Output: 20 Workshops zum Thema Biodiversität

- Outcome: Schüler*innen verstehen ökologische Zusammenhänge besser und ändern ihr Verhalten (z. B. weniger Müll, mehr Naturbezug)

- Impact: Langfristig steigt das regionale Engagement für Naturschutz messbar an.

Tipps für wirkungsorientierte Projektarbeit:

- Vom Ende her planen: Zuerst den gewünschten Impact klären, dann Outcomes, dann passende Outputs und Aktivitäten ableiten.

- Wirkung realistisch definieren: Nicht jede Wirkung ist sofort messbar. Kleine, gut beobachtbare Veränderungen zählen ebenfalls.

- Zielgruppen gut kennen: Wirkung entsteht nur, wenn Bedürfnisse, Motivationen und Barrieren der Zielgruppen verstanden sind.

- Output nicht mit Wirkung verwechseln: Workshops und Materialien sind Mittel zum Zweck. Wirkung zeigt sich im Verhalten, Wissen oder Einstellungen der Menschen.

- Wirkungsannahmen transparent machen: Welche Annahmen stehen hinter der Wirkungskette? Wo gibt es Unsicherheiten?

- Indikatoren festlegen: Für jede Stufe (Output, Outcome, Impact) klare Messgrößen definieren, die realistisch erfassbar sind.

- Ergebnisse regelmäßig reflektieren: Wirkung ist dynamisch, daher Zwischenergebnisse prüfen und Maßnahmen ggf. anpassen.

- Zielgruppen beteiligen: Co-Creation erhöht die Chance, dass Maßnahmen tatsächlich wirken.

- Nicht zu viel versprechen: Glaubwürdigkeit zählt. Also lieberr klare, erreichbare Wirkziele kommunizieren als überhöhte Visionen.

Mehr dazu finden Sie im Nachbericht unserer Veranstaltung vom 18. September 2025 „Wirkung als Kompass“.

Bevor ein Projekt in die ausführliche Planung geht, sollte sein Kontext und Umfeld genau analysiert werden. Dazu gehören interne und externe Faktoren, die den Projekterfolg beeinflussen können.

1. Satzungs-Check: Wie bereits erwähnt, muss jedes NGO-Projekt mit der eigenen Satzung vereinbar sein. Das Webinar betonte, dass Projekte den satzungsgemäßen Zweck unmittelbar fördern sollten und interne Vorgaben zu beachten sind. Konkret ist zu prüfen: Passt das Projekt zur Mission? Gibt es laut Satzung Einschränkungen oder Genehmigungspflichten? Wer muss intern einbezogen oder gefragt werden? Nur wenn solche Fragen positiv beantwortet sind, sollte das Projekt weiterverfolgt werden. Dieser Schritt schützt NGOs davor, Ressourcen in Projekte zu investieren, die am eigentlichen Organisationsziel vorbeigehen und ggf. die Gemeinnützigkeit gefährden.

2. SWOT-Analyse: Ein bewährtes Werkzeug der strategischen Planung ist die SWOT-Analyse, um die interne und externe Situation rund um das Projekt systematisch zu bewerten. SWOT steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Intern wird geschaut, welche Stärken das Projekt bzw. die Organisation mitbringt und wo Schwächen liegen. Extern werden mögliche Chancen und Bedrohungen identifiziert. Im Seminar wurde dies anhand eines Praxisbeispiels durchgespielt: Für ein Mobilitätsprojekt einer Gemeinde galten u. a. ein gut ausgebautes Radwegenetz und hohe Bürgerbeteiligung als Stärken, während Schwächen etwa Lücken im Radwegenetz und geringe personelle Kapazitäten im Mobilitätsmanagement waren. Als Chancen erkannte man z. B. neue Förderprogramme sowie ein wachsendes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, wohingegen Risiken/Threats wie finanzielle Engpässe im städtischen Haushalt, Widerstand von Akteuren bei Parkplatzreduktion oder Mangel an Fachkräften ins Auge gefasst wurden.

Durch die SWOT-Analyse erhalten Projektteams ein klares Bild, wo Ansatzpunkte zur Verstärkung von Stärken und Nutzung von Chancen liegen und wo vorbeugend gegen Schwächen und externe Risiken gearbeitet werden muss. Daraus lassen sich für die die folgende Porjektplanung mögliche Maßnahmen ableiten.

Abbildung: SWOT

3. Stakeholder-Analyse: Ebenfalls unverzichtbar ist die Analyse der Stakeholder. Das sind all jener Personen, Gruppen oder Organisationen, die ein Projekt beeinflussen können oder ein Interesse am Projekterfolg haben. Hierzu erstellt man zunächst eine Liste aller relevanten Stakeholder (intern wie extern) und bewertet deren Interessen und Einfluss. Im Projektmanagement wird oft eine Stakeholder-Matrix verwendet, die das Einflussniveau und die Interessen der Stakeholder gegenüberstellt. Daraus ergeben sich vier Strategien für den Umgang:

- Stakeholder mit geringem Einfluss und geringer Interesse sollte man beobachten/monitoren,

- bei geringem Einfluss aber hohem Interesse sollte man sie regelmäßig informieren,

- Stakeholder mit hohem Einfluss, aber geringem Interesse gilt es zufriedenzustellen (z. B. durch gelegentliche Abstimmung, damit sie neutral bis positiv bleiben),

- und bei hohem Einfluss und hohem Interesse müssen Stakeholder intensiv gemanagt bzw. eng eingebunden werden. Diese Einordnung hilft, die begrenzten Kommunikationsressourcen zielgerichtet einzusetzen.

Abbildung: Stakeholdermatrix

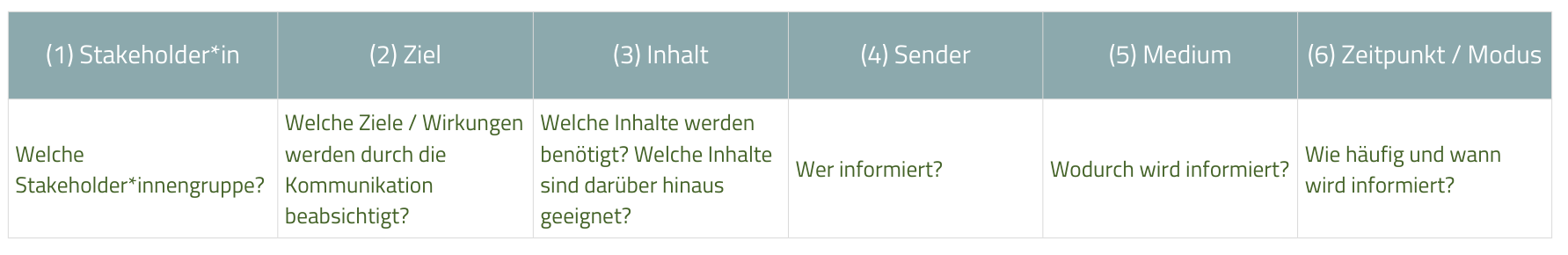

Darauf aufbauend wird ein Stakeholder-Kommunikationsplan erstellt. Für jede Stakeholder-Gruppe überlegt man sich maßgeschneiderte Maßnahmen:

- Was soll kommuniziert werden (welche Botschaften oder Informationen sind relevant)?

- Mit welchem Ziel (was soll bei dem Stakeholder bewirkt werden)?

- Auf welchem Weg (persönliche Treffen, Newsletter, Social Media, Bericht etc.) und

- wie oft bzw. zu welchen Zeitpunkten?

So entsteht eine Kommunikationsmatrix, die klar festlegt, wer wann wen worüber informiert. Eine systematische Umfeldanalyse zu Projektstart sorgt dafür, dass es später im Projektverlauf seltener zu bösen Überraschungen oder Widerständen kommt. Man hat sein Umfeld proaktiv einbezogen. Wichtig ist jedoch, dass diese Analyse nicht statisch bleibt: Sie muss im Projektverlauf regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, damit neue Akteur*innen, veränderte Interessen oder aufkommende Risiken rechtzeitig erkannt werden.

Abbildung: Kommunikationsmatrix

Tipps für eine gute Umfeldanalyse:

- Früh beginnen und regelmäßig aktualisieren: Umfeldanalyse ist kein einmaliger Schritt. Interessen, Einfluss und Rahmenbedingungen ändern sich.

- Intern anfangen: Satzung, Mission und interne Governance zuerst prüfen, bevor externe Faktoren betrachtet werden.

- SWOT realistisch durchführen: Stärken nicht schönreden, Schwächen nicht verstecken. Chancen und Risiken faktenbasiert einschätzen.

- Stakeholder breit denken: Nicht nur Offensichtliche berücksichtigen; auch stille Gruppen, interne Teams oder mögliche Gegner einbeziehen.

- Stakeholder priorisieren: Einfluss und Interesse sauber bewerten. Nicht jede Person braucht gleich viel Aufmerksamkeit.

- Maßnahmen klar ableiten: Umfeldanalyse bringt nur Nutzen, wenn daraus konkrete Kommunikations- und Beteiligungsmaßnahmen folgen.

- Früh warnen, früh einbinden: Widerstände oder Risiken im sozialen Umfeld lassen sich am besten managen, bevor sie auftreten.

- Kommunikation passend wählen: Nicht jedes Stakeholder-Segment braucht dieselbe Informationsform oder -tiefe.

- Transparenz herstellen: Ein strukturiertes Vorgehen (Matrix, SWOT, Checklisten) schafft Klarheit für das Team und verbessert die Abstimmung.

Kein Projekt ist frei von Unsicherheiten, daher war Risikomanagement ein weiterer Schwerpunkt des Workshops. Unter Risikomanagement versteht man den Prozess des Identifizierens, Analysierens, Bewertens, Behandelns und Überwachens von Risiken im Projekt. Ziel ist es, potenzielle Bedrohungen für den Projekterfolg frühzeitig zu erkennen und mit geplanten Maßnahmen zu minimieren oder beseitigen, damit die Projektziele nicht gefährdet werden.

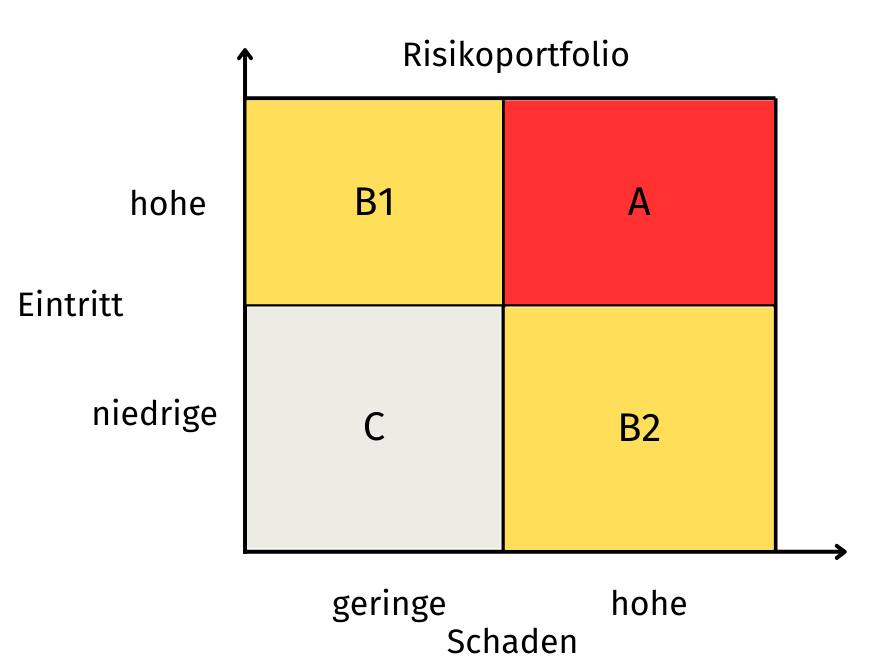

Abbildung: Risikomatrix

Gerade für NGOs wurde deutlich gemacht: Risiken komplett zu vermeiden ist unrealistisch, vielmehr geht es darum, sie aktiv zu managen. Das bedeutet: Risiken verstehen, regelmäßig bewerten und steuern. Wichtig ist, dass NGOs auch externe Risiken im Blick behalten – nicht nur projektinterne. Im Seminar wurde zwischen drei Ebenen von Risiken unterschieden:

- Gesellschaftliche Risiken: Großwetterlage-Faktoren, die kaum beeinflusst werden können (z. B. politische Veränderungen, Wirtschaftskrisen, Pandemien). NGOs sollten solche Trends antizipieren, auch wenn man sie nicht direkt steuern kann.

- Systemrisiken: Risiken im weiteren System bzw. Sektor, die begrenzt beeinflussbar sind (z. B. Änderungen im Fördermittel-System, Kooperationen die scheitern, öffentliche Meinungsumschwünge). Diese muss man aufmerksam beobachten und in Szenarien durchspielen.

- Institutionelle Risiken: Risiken innerhalb der eigenen Organisation oder des Projekts, die direkt beeinflussbar sind. Hierzu zählen z. B. strategische Risiken (fehlende Ausrichtung, falsche Prioritäten), finanzielle Risiken (Budgetüberschreitungen, Einnahmeausfälle) und operationelle Risiken (Probleme in Abläufen, Personalengpässe). Solche Risiken lassen sich durch gute Planung und interne Kontrollen meist am besten steuern.

Nachdem Risiken identifiziert und kategorisiert wurden, folgt die Risikobewertung. Ein häufig genutztes Werkzeug ist die Risikomatrix, die für jedes Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit (Wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt?) gegen die Auswirkungsstärke (Wie gravierend wären die Folgen?) stellt. Im Ergebnis lassen sich Risiken priorisieren. Im Webinar wurde exemplarisch ein Schema vorgestellt, das Risiken in Kategorien einteilt:

- Kategorie A (rot): Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Auswirkung – sie gelten als Showstopper oder kritische Risiken, für die sofortige Gegenmaßnahmen eingeleitet werden müssen.

- Kategorie B1 (gelb): Risiken mit mittlerer bis hoher Bedeutung, die man möglichst vermeiden sollte (z. B. durch Anpassung des Projektplans).

- Kategorie B2 (gelb): Risiken mittlerer Kategorie, die man nicht vollständig vermeiden kann – hier ist Vorsorge/Absicherung zu treffen (Notfallpläne, Puffer einbauen).

- Kategorie C (grün): Risiken mit geringer Auswirkung oder Eintrittswahrscheinlichkeit. Diese kann man vernachlässigen bzw. lediglich beobachten.

Für priorisierte Risiken werden dann Gegenmaßnahmen definiert und Verantwortliche benannt. Alle identifizierten Risiken und Maßnahmen gehören idealerweise in eine Risiko-Tabelle, das während des Projekts laufend aktualisiert wird. Dadurch behalten Sie den Überblick und können bei ersten Anzeichen eines Risikoeintritts reagieren. Die Devise lautete: „Nicht in Angst erstarren, sondern vorbereitet sein.“ Durch aktives Risikomanagement erhöhen sich die Erfolgschancen des Projekts erheblich.

Tipps für gutes Risikomanagement:

- Früh starten und regelmäßig aktualisieren: Risiken einmalig zu erfassen reicht nicht. Risikomanagement ist ein laufender Prozess.

- Risikodimensionen sauber trennen: Gesellschaftliche, systemische und institutionelle Risiken unterschiedlich behandeln, nicht alles ist gleich gut steuerbar.

- Realistisch bleiben: Risiken nicht verklären, aber auch nicht dramatisieren. Relevanz entscheidet, nicht Bauchgefühl.

- Priorisieren statt alles gleichzeitig managen: Fokus auf Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit oder großer Auswirkung.

- Konkrete Maßnahmen definieren: Jede priorisierte Gefahr braucht klare Gegenmaßnahmen und eine verantwortliche Person. Frühwarnsignale festlegen: Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass ein Risiko sich zu realisieren beginnt?

- Puffer & Notfallpläne einbauen: Gerade bei NGOs wichtig, weil Ressourcen knapp sind.

- Dokumentieren & transparent machen: Eine laufend gepflegte Risikotabelle schafft Überblick für das Team und gegenüber Fördernden.

- Chancen nicht vergessen: Manche Risiken enthalten Potenzial – z. B. öffentliche Aufmerksamkeit, neue Partner oder strategische Wendepunkte.

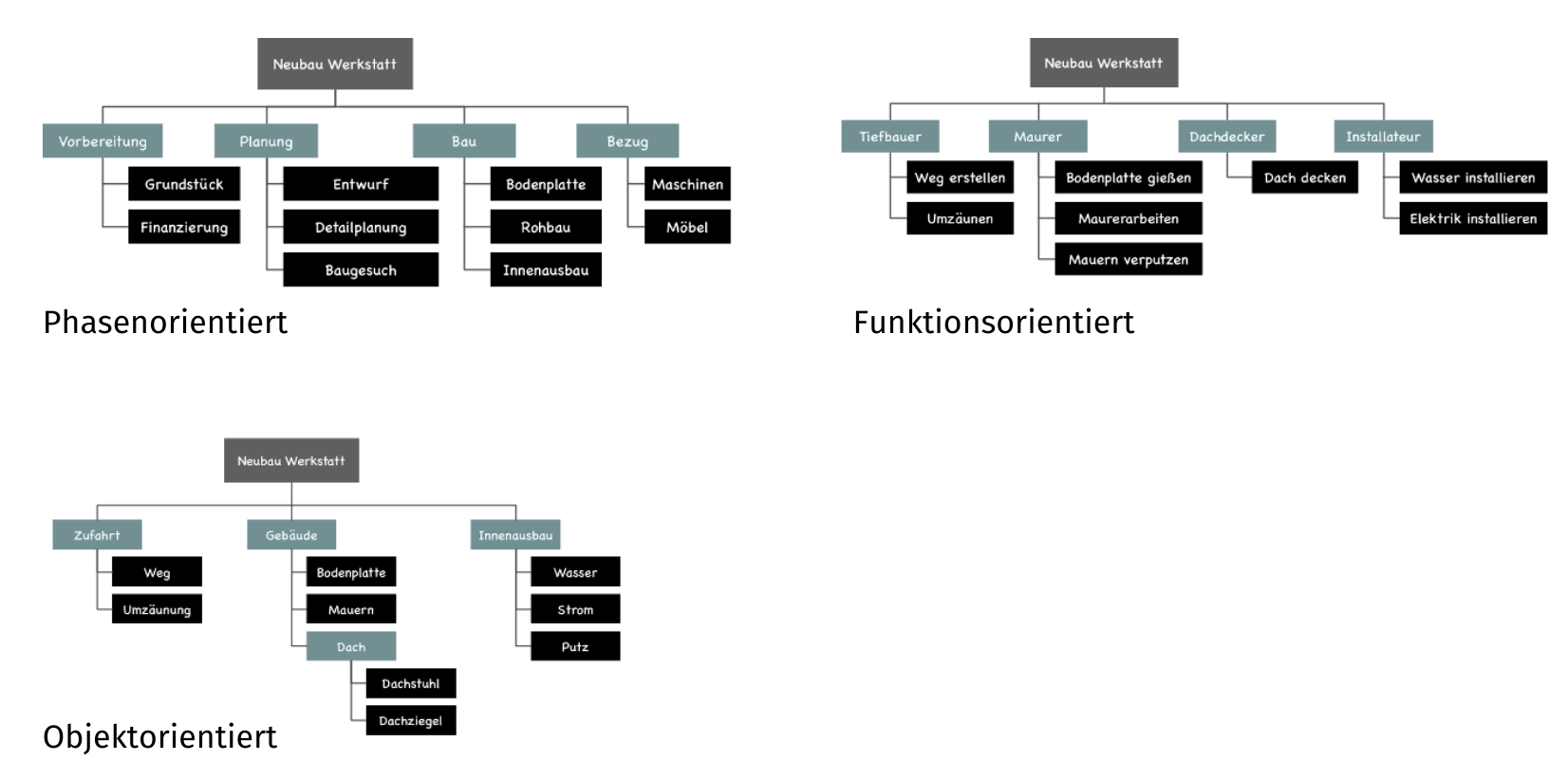

Ein Kernelement klassischen Projektmanagements ist das Aufsetzen einer klaren Projektstruktur. Diese sorgen dafür, dass alle Beteiligten wissen, was zu tun ist und wer wofür verantwortlich ist. Dazu dient der Projektstrukturplan (PSP), eine hierarchische Darstellung aller Arbeitspakete des Projekts in einer sogenannten Baumstruktur.

Um einen Projektstrukturplan aufzusetzen, gibt es zwei Vorgehensweisen:

Top-Down: Man beginnt mit den groben Hauptaufgaben bzw. -phasen und bricht diese schrittweise in detailliertere Unteraufgaben herunter. Diese Vorgehensweise („vom Allgemeinen zum Detail“) sorgt dafür, dass nichts Wesentliches vergessen wird. Jeder Ast im PSP endet in einem Arbeitspaket, das klar definiert ist (mit verantwortlicher Person, erforderlichen Ressourcen und einem konkreten Ergebnis).

Bottom-Up-Methode: Diese Methode funktioniert genau umgekehrt, also von „unten nach oben“. Das Gliederungsgerüst entsteht ausgehend von den einzelnen Arbeitspaketen und Vorgängen. Der Vorteil dieser Methode besteht in der großen Genauigkeit und der Planungssicherheit. Nachteil ist der zunächst große Erhebungsaufwand und die Gefahr, den Fokus auf die allgemeinen Zielgrößen zu verlieren.

Ein PSP kann nach unterschiedlichen Gliederungsprinzipien erstellt werden – z. B. phasenorientiert, objekt-/produktorientiert oder funktionsorientiert, je nach Art des Projekts. Häufig wird der phasenorientierte Projektstrukturplan verwendet, bei dem das Projekt entlang der zeitlichen Projektphasen gegliedert wird. Das bedeutet, dass das Projekt auf der obersten Ebene in aufeinanderfolgende Schritte oder Abschnitte unterteilt wird, zum Beispiel Planung, Umsetzung, Kontrolle und Abschluss. Der funktionsorientierte Aufbau hingegen orientiert sich an den beteiligten Funktionen oder Abteilungen und die objektorientierte Struktur richtet sich nach den Teilprodukten des Projekts, die weitgehend unabhängig voneinander bearbeitet werden können.

Unabhängig von der gewählten Einstiegslogik (Top-down oder Bottom-up) ist es wichtig, beide Perspektiven zu kombinieren. Beginnt man Top-down, sollte der Projektstrukturplan anschließend Bottom-up gegenprüft werden und umgekehrt. So lässt sich sicherstellen, dass alle Arbeitspakete vollständig erfasst sind, keine Überschneidungen entstehen und der gesamte Projektumfang stimmig abgebildet ist.

Abbildung: Projektstrukturpläne

Tipps für einen guten Projektstrukturplan:

- Arbeitspakete klar definieren: Jedes Arbeitspaket braucht eindeutige Sach-/Termin-/Kostenziele, eine verantwortliche Person und klare Abgrenzung.

- Ebenen nicht überfrachten: Wenige, logisch aufgebaute Ebenen erhöhen Übersicht und Steuerbarkeit.

- Alle Beteiligten einbeziehen: Frühzeitiges Feedback verbessert Vollständigkeit und Akzeptanz.

- Der PSP soll nicht jede kleine Tätigkeit auflisten („E-Mail schreiben“, „Word öffnen“, „Telefonat führen“). Er soll Aufgaben auf einer sinnvollen Aggregationsebene abbilden („Interviews durchführen“, „Konzept erstellen“).

- Gliederungsprinzip konsequent durchhalten: Phasen-, objekt- oder funktionsorientiert. Dies aber nicht wild mischen.

- Top-down und Bottom-up kombinieren: Erst strukturieren, dann aus der Gegenrichtung auf Vollständigkeit und Überschneidungen prüfen.

- Regelmäßig aktualisieren: Der PSP ist kein starres Dokument – Anpassungen bei neuen Erkenntnissen sind normal und sinnvoll.

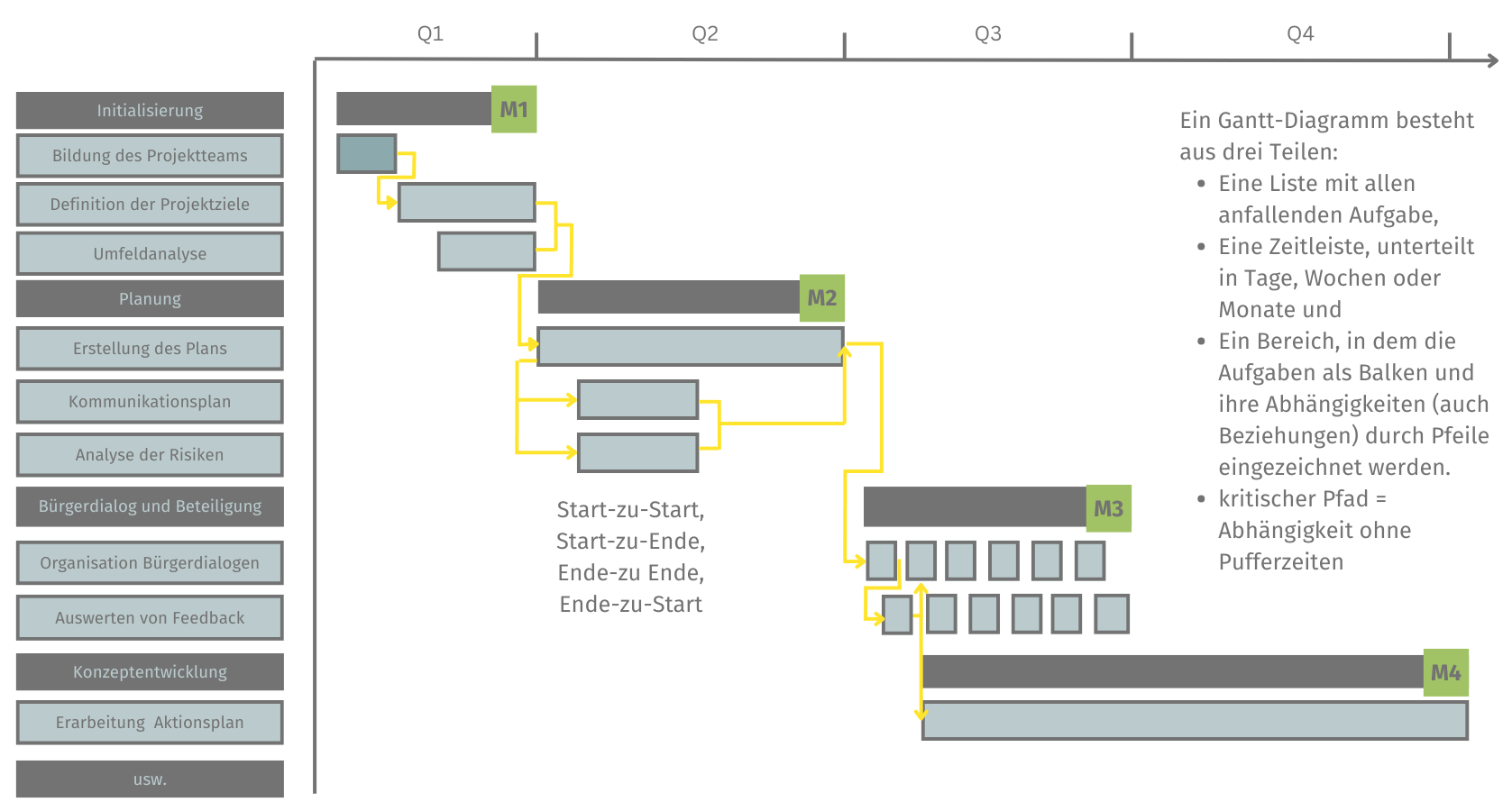

Auf Basis des PSP erfolgt die zeitliche Planung. Hier kommt meist ein Ablaufplan zum Einsatz, oft visualisiert als Gantt-Diagramm. Ein Gantt-Chart besteht aus einer Liste aller Aufgaben, einer Zeitachse (z. B. aufgeteilt in Wochen oder Monate) und Balken für jede Aufgabe, die deren geplante Dauer darstellen.

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben werden durch Pfeile verdeutlicht – etwa wenn Aufgabe B erst beginnen kann, nachdem Aufgabe A abgeschlossen ist. So erkennt man auch den kritischen Pfad, also jene Kette von Aufgaben ohne Pufferzeit, bei der Verzögerungen direkt das Projektende verschieben würden.

Bei den Aufgabenabhängigkeiten gibt es vier verschiedene Beziehungen:

- Ende-zu-Start (EZS): Die häufigste Form der Abhängigkeit. Eine Aufgabe kann erst beginnen, wenn die vorherige abgeschlossen ist.

- Ende-zu-Ende (EZE): Eine Aufgabe darf erst beendet werden, wenn eine andere Aufgabe beendet wurde.

- Start-zu-Start (SZS): Eine Aufgabe kann erst beginnen, sobald eine andere gestartet wurde.

- Start-zu-Ende (SZE): Eine Aufgabe darf erst beendet werden, wenn eine andere begonnen hat – eine seltene und in der Praxis kaum genutzte Beziehung.

Abbildung: Gantt

Tipps für die Zeitplanung mit Gantt-Diagrammen:

- Arbeitspakete realistisch zuschneiden: nicht zu grob, nicht zu fein.

- Pufferzeiten einplanen und den kritischen Pfad besonders im Blick behalten.

- Zeitplan regelmäßig aktualisieren. Es ist kein statisches Dokument.

- Meilensteine setzen, um zentrale Ereignisse sichtbar zu machen.

- Prüfen, welche Aufgaben parallel laufen können.

- Ressourcenbelastung berücksichtigen, damit niemand überlastet wird.

- Den Plan transparent im Team kommunizieren.

Meilensteine kennzeichnen Ereignisse von besonderer Bedeutung im Projektverlauf. Ein Meilenstein ist z. B. erreicht mit dem Abschluss eines wichtigen Arbeitspakets oder einer Projektphase. Meilensteine besitzen folgende Eigenschaften:

- Sie sind ergebnisorientiert (d. h. an das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses geknüpft, nicht einfach an den Zeitablauf),

- eindeutig prüfbar (es muss klar feststellbar sein, ob der Meilenstein erreicht wurde) und

- von besonderer Bedeutung (markieren oft Entscheidungen oder Übergänge).

Der Meilensteinplan konzentriert sich somit nicht auf alle einzelnen Aufgaben, sondern ausschließlich auf diese entscheidenden Schlüsselmomente. Im Projektplan werden Meilensteine meist als Symbole (z. B. Rauten) ohne Dauer dargestellt. Ein Meilensteinplan hilft, das Projekt in Etappen zu strukturieren. Im Beispielprojekt gab es etwa Meilensteine wie „Konzept fertiggestellt“, „Öffentlichkeitskampagne abgeschlossen“ oder „Abschlussbericht vorgelegt“, an denen jeweils der Projektfortschritt bewertet und über den weiteren Kurs entschieden wurde. Meilensteine schaffen Verbindlichkeit und ermöglichen es dem Team sowie Stakeholdern, sich an klaren Zwischenzielen zu orientieren.

Tipps für gute Meilensteine:

- Nur echte Schlüsselereignisse auswählen: Meilensteine markieren Wendepunkte. Nicht jede Kleinigkeit gehört dazu.

- Ergebnis statt Tätigkeit definieren: Ein Meilenstein ist erreicht, wenn etwas vorliegt (Konzept fertig), nicht wenn etwas „bearbeitet wurde“.

- Eindeutig prüfbar formulieren: Für jedes Teammitglied muss klar sein, woran man erkennt, dass der Meilenstein erfüllt ist.

- Realistische, zeitliche Abstände wählen: Meilensteine sollten weder zu dicht liegen noch so weit auseinander, dass Steuerung kaum möglich ist.

- Mit Entscheidungen verknüpfen: Jeder Meilenstein sollte eine Bewertung oder Freigabe ermöglichen („Go/No-Go“, „Weiter mit Phase X“).

- Kommunikativ nutzen: Meilensteine helfen, Stakeholder auf dem Laufenden zu halten und Fortschritte sichtbar zu machen.

- Verbindlichkeit schaffen: Ein vereinbarter Meilensteinplan erhöht Fokus, Motivation und Verantwortlichkeit im Team.

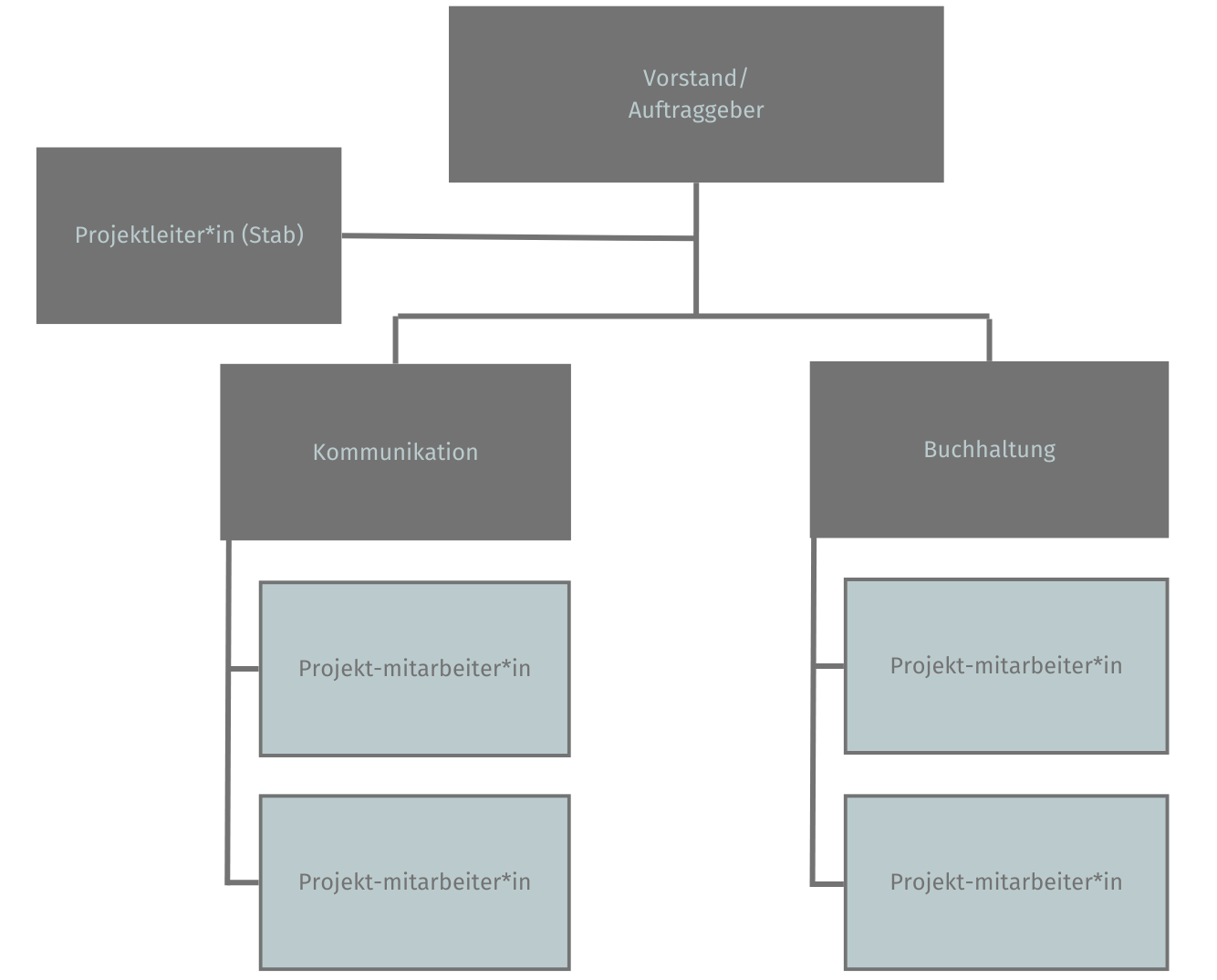

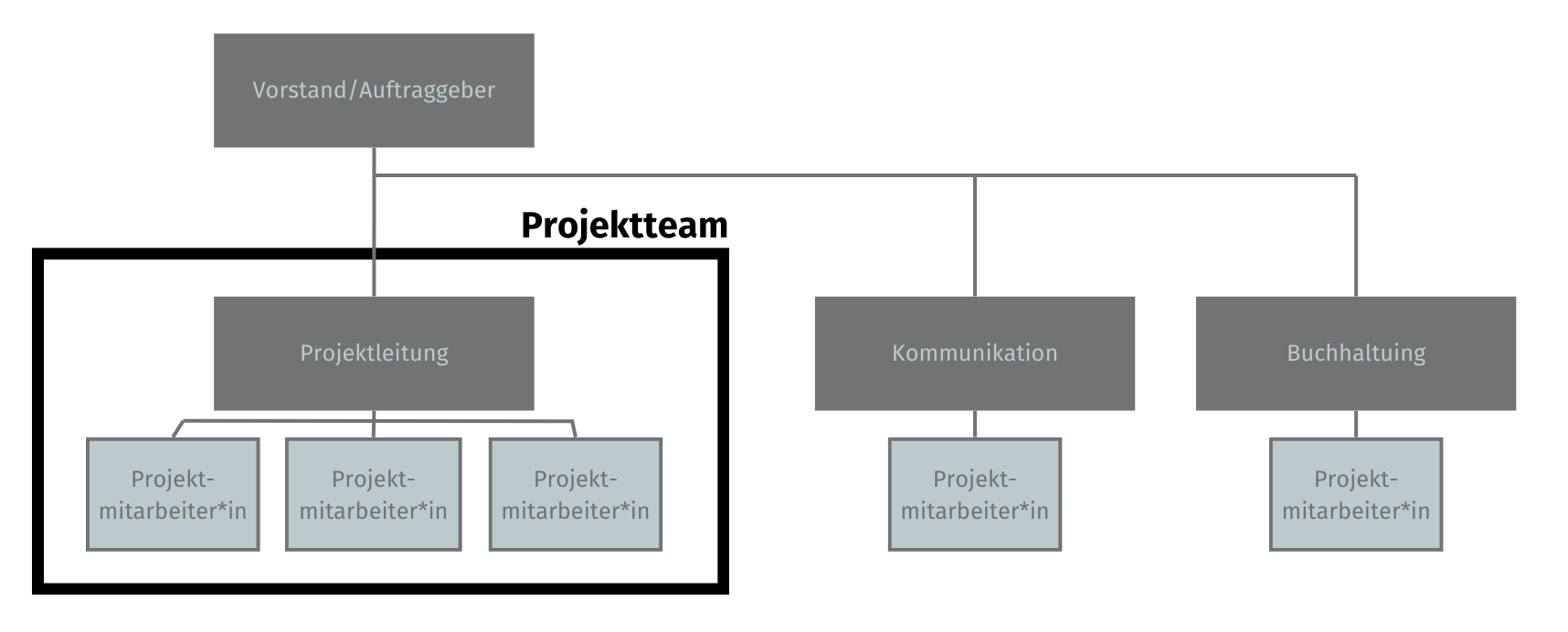

Neben dem Was und Wann muss im Projekt auch das Wer definiert werden. Je nach Größe und Struktur der NGO kommen verschiedene Projektorganisationsformen infrage:

Stablinien-Projektorganisation: Hier bleibt das Projekt in der bestehenden Linienstruktur verankert. Die Projektleitung ist als Stabsstelle (Stab) angesiedelt, hat fachliche Kompetenz, aber keine durchgreifende Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeitenden. Die Teammitglieder arbeiten dem Projekt neben ihrem Tagesgeschäft zu. Die Abstimmung erfolgt über die jeweiligen Abteilungsleitungen. Diese Form ist in NGOs häufig, wenn kein eigenes Projektteam aufgestellt werden kann. Sie erfordert aber viel Kommunikationstalent, da die Projektleitung alle Beteiligten ohne disziplinarische Autorität motivieren und koordinieren muss.

Abbildung: Stablinie

Autonome Projektorganisation: Dabei wird ein eigenes Projektteam gebildet, das vollständig vom Tagesgeschäft getrennt ist. Es arbeitet unabhängig mit einer eigenen Projektleitung, eigenen Ressourcen und klaren Entscheidungswegen. Diese Form bietet maximale Fokussierung aufs Projekt, ist aber meist nur bei größeren Vorhaben machbar (wenn genug Personal bereitgestellt werden kann).

Abbildung: Autonom

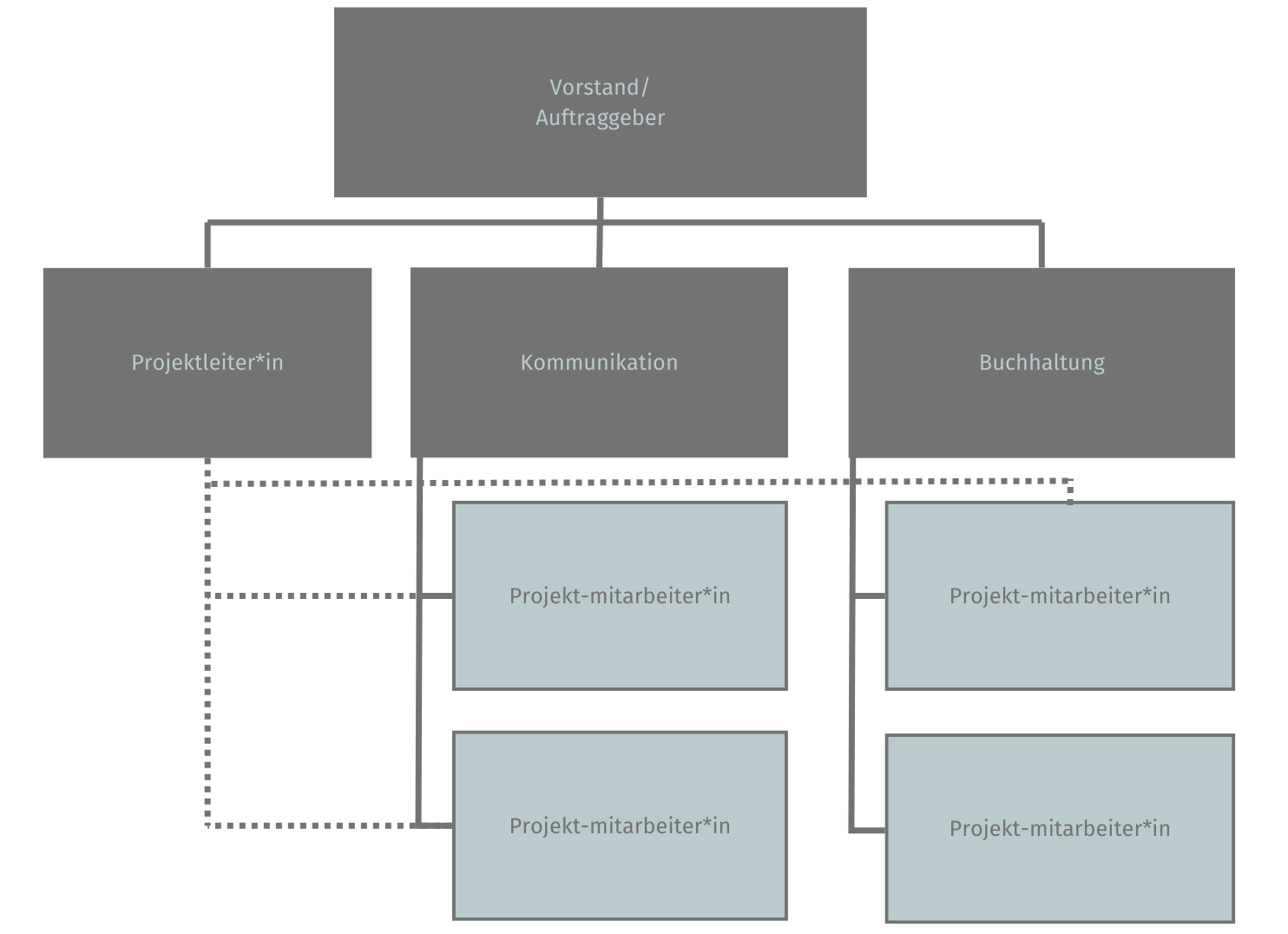

Matrix-Projektorganisation: Ein Matrixmodell verbindet Linie und Projekt. Die Mitarbeitenden bleiben in ihren Fachabteilungen, arbeiten aber teilweise im Projekt mit. Es gibt sowohl eine Projektleitung als auch die normalen Vorgesetzten in der Linie. Die Mitarbeitenden haben also zwei Berichtslinien. Praktisch läuft es so: Die Projektleitung plant die Aufgaben und bittet die betreffenden Mitarbeiter um Umsetzung; diese müssen die Verfügbarkeit mit ihren Abteilungen abstimmen. Die Abteilungsleitungen stellen die erforderlichen Kapazitäten bereit und haben ein Auge darauf, dass weder die Projektarbeit noch das Tagesgeschäft zu kurz kommt. Matrixorganisationen erfordern Abstimmung auf allen Ebenen, bieten aber den Vorteil, dass Expert*innen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, ohne komplett aus ihrer Stammorganisation herausgelöst zu sein.

Abbildung: Matrix

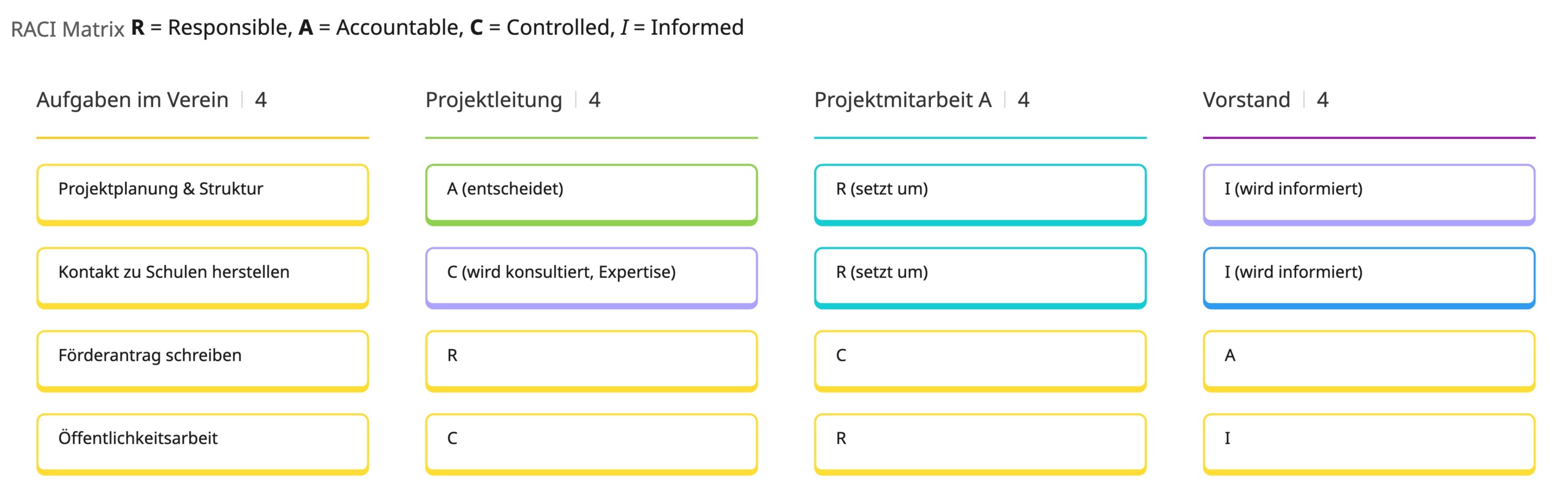

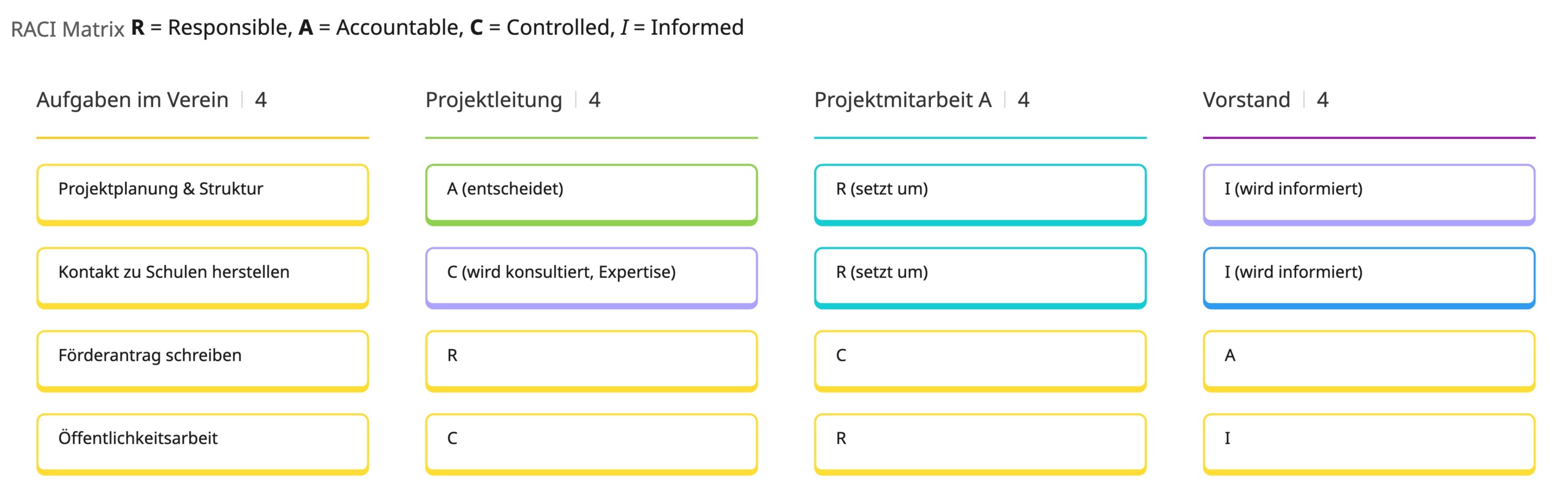

Unabhängig vom gewählten Modell empfahl das Webinar, frühzeitig die Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt zu klären. Hilfreich ist z. B. eine RACI-Matrix: Dabei wird für jede wesentliche Aufgabe festgelegt, wer verantwortlich (Responsible) ist, wer rechenschaftspflichtig (Accountable) ist (also die letzte Entscheidungsbefugnis hat), wer konsultiert werden muss (Consulted) und wer lediglich zu informieren ist (Informed). Durch so ein Schema werden Überschneidungen oder Lücken in der Zuständigkeit vermieden und alle Teammitglieder wissen, was von ihnen erwartet wird.

Abbildung: RACI

Tipps zur Projektorganisation:

- Passende Organisationsform wählen: Stablinie für kleine Teams, Matrix für gemischte Ressourcen, autonome Einheiten für große, fokussierte Vorhaben.

- Rollen klar definieren: Früh festlegen, wer entscheidet (A), wer umsetzt (R), wer beraten muss (C) und wer informiert wird (I).

- Kommunikationswege festlegen: Gerade in Matrix- oder Stablinienstrukturen müssen Abstimmungsprozesse eindeutig sein.

- Verfügbarkeit prüfen: Vor Projektstart klären, welche Kapazitäten realistisch bereitgestellt werden können.

- Konflikte antizipieren: Bei zwei Vorgesetzten (Matrix) bewusst Mechanismen für Priorisierung und Eskalation vereinbaren.

- Transparenz schaffen: Eine übersichtliche Rollen- und Aufgabenübersicht (z. B. RACI) vermeidet Doppelarbeit und Lücken.

- Team früh einbinden: Gemeinsames Verständnis der Verantwortlichkeiten stärkt die Zusammenarbeit und senkt Reibungsverluste.

Ein weiterer wichtiger Baustein klassischen Projektmanagements ist die vorausschauende Ressourcenplanung. Dazu gehört zum einen die Budgetplanung (Finanzplanung) und zum anderen die Kapazitätsplanung für Personaleinsatz.

Budgetplan: Gerade NGOs müssen ihre oft begrenzten finanziellen Mittel gut einteilen und gegenüber Geldgebern transparent darstellen. Im Seminar wurde die Aufstellung eines detaillierten Budgetplans empfohlen. Dieser listet alle voraussichtlichen Kosten eines Projekts nach Kategorien auf. Typische Budgetposten sind zum Beispiel:

- Personalkosten und Honorare: z. B. Kosten für internes Personal auf das Projekt umgelegt, externe Dienstleister wie Trainer*innen, Berater, Moderatoren oder IT-Fachleute.

- Reisekosten: Dienstreisen für Projektmitarbeitende oder Teilnehmende, etwa Bahntickets, ÖPNV, Übernachtungen, Verpflegung bei Workshops etc.

- Sachkosten: Verbrauchsmaterialien, Software-Lizenzen, technische Anschaffungen unter einer bestimmten Wertgrenze (z. B. < 800 €), Büromaterial.

- Investitionen: Größere Anschaffungen über der definierten Schwelle (z. B. > 800 €), insbesondere Hardware, Ausstattung oder spezielle Geräte. Miet- und Raumkosten: Miete für projektbezogene Räume wie Veranstaltungsorte, Workshop-Locations, temporäre Büros oder Lagerfläche.

- Sonstige Ausgaben (Gemeinkosten): Alles, was nicht direkt dem Projekt zurechenbar ist, aber anfällt – z. B. Porto/Versand, Telefon, Versicherungen, Bankgebühren sowie ein Anteil an Verwaltungsgemeinkosten.

Zu jeder Kategorie werden im Budgetplan die geplanten Ausgaben veranschlagt. Oft verlangen Förderer auch einen Eigenmittel- oder Sachleistungenanteil auszuweisen. Ein vollständiger Budgetplan ermöglicht es, die Finanzierungslücke zu erkennen und gezielt Fördermittel zu beantragen. Zudem dient er während des Projekts als Grundlage fürs finanzielle Controlling (Plan-Ist-Vergleich der Kosten).

Abbildung: Budgetplan

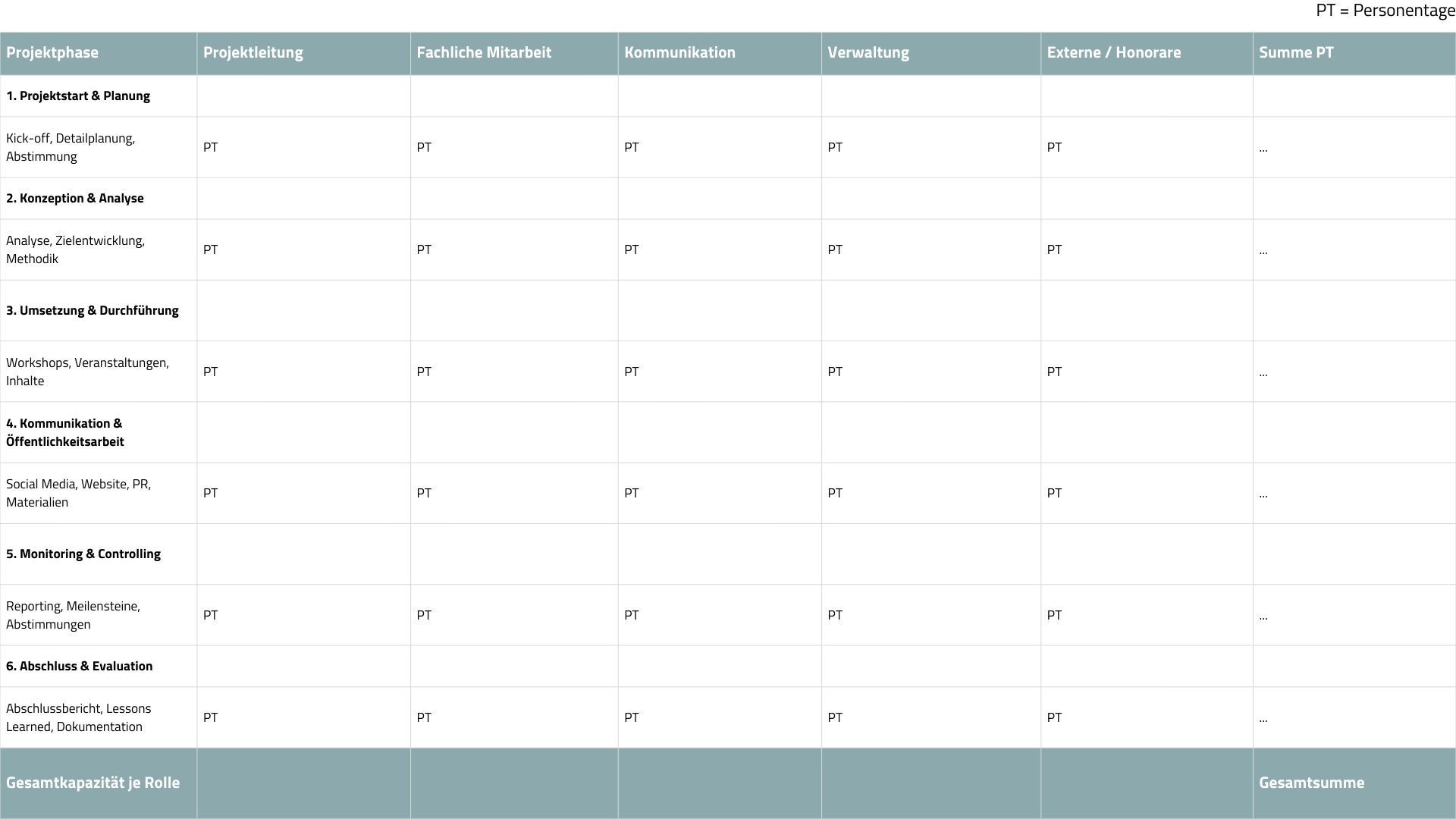

Kapazitätsplanung: Neben Geld ist Zeit die andere kritische Ressource. Deshalb sollte eine Planung erstellt werden, welche personellen Kapazitäten benötigt sind, also wie viele Stunden/Personentage welches Teammitglied für das Projekt aufwenden kann oder muss. Ein Kapazitätsplan stellt z. B. tabellarisch die Projektphasen den beteiligten Rollen gegenüber. So könnte man festhalten, dass in der Planungsphase die Projektleitung z. B. 10 Tage benötigt, die Fachreferenten 5 Tage und die Öffentlichkeitsarbeit 2 Tage, etc. Im gezeigten Beispiel wurde eine Tabelle verwendet, in der für jede Phase (Projektstart & Planung, Konzeption/Analyse, Umsetzung, Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit, Monitoring & Controlling, Abschluss) angegeben war, wie viele Stunden jede Rolle einbringt. Dies gibt einerseits Aufschluss darüber, ob das vorhandene Personal ausreicht oder Engpässe drohen, andererseits hilft es bei der Abstimmung mit Abteilungen (im Matrixfall) und bei der Terminplanung. Die Kapazitätsplanung sollte realistisch sein und Puffer für Unvorhergesehenes enthalten. Gerade in NGOs, wo Teammitglieder oft parallel noch andere Aufgaben haben, ist es wichtig, den Aufwand nicht zu knapp zu kalkulieren. Im Zweifel lieber etwas mehr Zeit einplanen, als dass das Team dauerhaft überlastet wird.

Abbildung: Kapazitätsplan

Tipps zur Ressourcenplanung:

- Früh und realistisch planen: Sowohl Budget als auch Zeitressourcen müssen vor Projektstart klar eingeschätzt werden. Lieber konservativ als zu optimistisch.

- Kosten sauber kategorisieren: Personalkosten, Sachkosten, Investitionen, Reisekosten und Gemeinkosten strukturiert auflisten. Das erleichtert Förderanträge und Controlling.

- Transparenz für Fördernde schaffen: Budgetpläne klar dokumentieren, Annahmen begründen, Eigenmittel ausweisen.

- Kapazitäten realistisch verteilen: Verfügbarkeiten von Teammitgliedern klären und Parallelbelastungen berücksichtigen.

- Puffer einplanen: Für unerwartete Verzögerungen oder Mehrarbeit ausreichende Zeit- und Budgetreserven vorsehen.

- Plan-Soll-Ist-Vergleich regelmäßig durchführen: Budget- und Kapazitätspläne während des Projekts aktualisieren, um Abweichungen früh zu erkennen.

- Engpässe früh adressieren: Bei Ressourcenmangel rechtzeitig den Plan anpassen (Priorisieren, Aufgaben verschieben, zusätzliche Mittel beantragen, Mittel auf andere Kostenarten umwidmen).

- Klare Abstimmungen im Team: Insbesondere in Matrixstrukturen früh mit Abteilungen und Vorgesetzten klären, wer wann wie verfügbar ist.

Ist das Projekt einmal gestartet, kommt es auf konsequente Steuerung und Kontrolle an, damit Ziele erreicht werden. Projektcontrolling umfasst dabei alle Tätigkeiten, die nötig sind, um ein Projekt über seine gesamte Laufzeit hinweg zu steuern. Es geht also nicht nur um Kostenkontrolle, sondern um das fortlaufende Überwachen von Fortschritt, Zeitplan, Budget, Qualität und Risiken und das gezielte Eingreifen bei Abweichungen.

Ein wichtiger Grundsatz dabei: Transparenz und Ehrlichkeit. Verfälschte oder geschönte Daten machen das Controlling unwirksam. Nur mit realistischen Infos kann das Projekt gesteuert werden, so die Botschaft des Workshops. Es bringt nichts, Probleme zu verschweigen. Stattdessen sollten Soll-Ist-Abweichungen offen gelegt werden, um gemeinsam Lösungen zu finden. Vertrauen innerhalb des Teams und gegenüber Geldgebern entsteht durch offene Kommunikation des Projektstatus.

Im Webinar wurden mehrere Instrumente des Projektcontrollings vorgestellt:

- Plan-Soll-Ist-Vergleich: Die Grundlage der Steuerung ist der ständige Vergleich von Soll und Ist. Hierbei wurde zwischen Planwert, Sollwert und Ist-Wert unterschieden. Der Planwert ist die ursprünglich geplante Vorgabe (z. B. „Fertigstellung bis 30. Juni“), der Sollwert gegebenenfalls ein während des Projekts angepasster Zielwert (z. B. durch Plananpassung neue Deadline 15. Juli), und der Ist-Wert ist das tatsächlich erreichte Ergebnis (z. B. „fertig am 20. Juli“). Durch den Vergleich von Plan/Soll vs. Ist lassen sich Abweichungen klar erkennen, wie etwa Verzögerungen oder Mehrkosten, und es kann entsprechend gegengesteuert werden. Solche Vergleiche sollten für alle wichtigen Kennzahlen erfolgen (Zeit, Budget, Output-Mengen etc.).

- Kennzahlen und Indikatoren: Zur Überwachung der Projekterfolge werden Indikatoren definiert. Das können quantitative Kennzahlen (z. B. Anzahl geschulter Personen, erreichte CO₂-Einsparung) oder qualitative Meilensteine (z. B. Verabschiedung eines Konzepts) sein. Wichtig ist, dass die Indikatoren aussagekräftig für die Projektziele sind und regelmäßig gemessen werden. Im Beispiel einer Wirkungskontrolle wurden etwa Wirkungsindikatoren festgelegt, um zu prüfen, ob das Projekt die gewünschten Outcomes erzielt (z. B. Verhaltensänderung der Teilnehmenden durch Vorher-Nachher-Befragung). Indikatoren sollten idealerweise bereits in der Planungsphase festgelegt werden, damit im Verlauf Daten erhoben werden können.

- Ampel-Controlling: Ein einfaches, aber effektives Visualisierungstool für den Projektstatus ist das Ampelprinzip. Dabei werden wichtige Elemente des Projekts mit einem Ampel-Farbstatus versehen: grün für „alles im Plan“, gelb für „Achtung, es drohen Probleme“ und rot für „Zielerreichung gefährdet“. Diese Ampelstatus können auf verschiedene Weisen genutzt werden. Häufig werden Ampel-Status-Tabellen erstellt, die einen schnellen Überblick geben: Alle wesentlichen Punkte (Meilensteine, Arbeitspakete, Kosten, Risiken etc.) werden aufgelistet und in einer Spalte mit rot/gelb/grün markiert. Alternativ oder ergänzend kann man auch im Projektplan (z. B. im Gantt-Diagramm oder PSP) Ampelfarben einsetzen, um zu markieren, welche Tasks im Verzug sind. Die Ampelmethode hat sich in vielen Organisationen bewährt, da sie komplexe Informationen auf einen Blick erfassbar macht.

- Regelmäßiges Reporting: Damit alle Beteiligten informiert bleiben, sollten regelmäßige Fortschrittsberichte erstellt werden. Im Seminar wurde vorgeschlagen, je nach Projektgröße wöchentliche oder monatliche Kurzberichte zu verfassen. Ein solcher Bericht kann den Ampelstatus enthalten, aber auch eine kurze Beschreibung des aktuellen Standes, erreichte Ergebnisse in der letzten Periode, anstehende Aufgaben sowie Probleme/Risiken mit Maßnahmen. Wichtig ist, dass das Reporting nicht ausufert. Es soll mit vertretbarem Aufwand geschehen und den Leser*innen einen Mehrwert liefern (z. B. Entscheidungsgrundlagen für den Steuerungskreis, Information für Geldgeber oder das Team). Neben schriftlichen Berichten sind auch Projektmeetings Teil des Controllings (z. B. wöchentliche Team-Check-ins oder monatliche Lenkungsausschuss-Sitzungen), in denen der Status besprochen und Entscheidungen getroffen werden.

Zusätzlich wurden verschiedene Reporting-Formate und Tools erläutert, die NGOs pragmatisch einsetzen können:

- Ampel-Status-Tabelle: Wie oben beschrieben, eine tabellarische Übersicht aller wichtigen Projektbereiche mit Ampelfarben zur schnellen Statusanzeige. Dieses Format eignet sich besonders für interne Statusreports oder als Management-Übersicht.

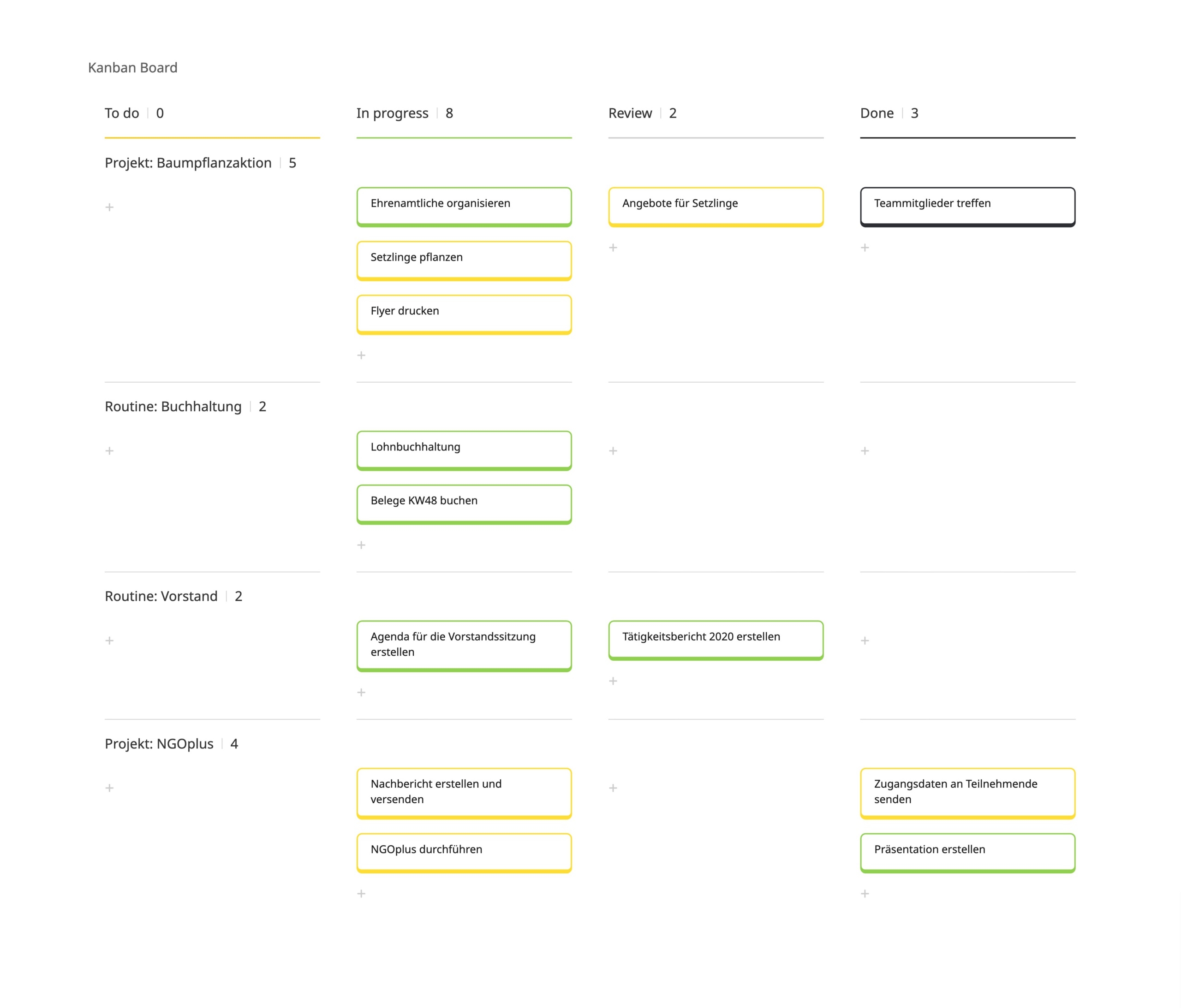

- Kanban-Board: Ein Kanban-Board stammt ursprünglich aus agilen Methoden, lässt sich aber auch im klassischen Projekt nutzen. Es ist ein Board zur Visualisierung von Aufgaben und ihrem Status (z. B. Spalten „Offen – In Bearbeitung – Erledigt“), oft ergänzt um wenige Kennzahlen. Mit Haftnotizen oder digitalen Tools wie Trello, Jira, Miro oder Asana können Aufgaben verschoben und aktualisiert werden. So sieht das Team jederzeit den Arbeitsstand. Besonders in kleineren NGO-Teams kann ein Kanban-Board ein einfaches und wirkungsvolles Mittel sein, um Arbeit transparent zu machen und Engpässe zu erkennen.

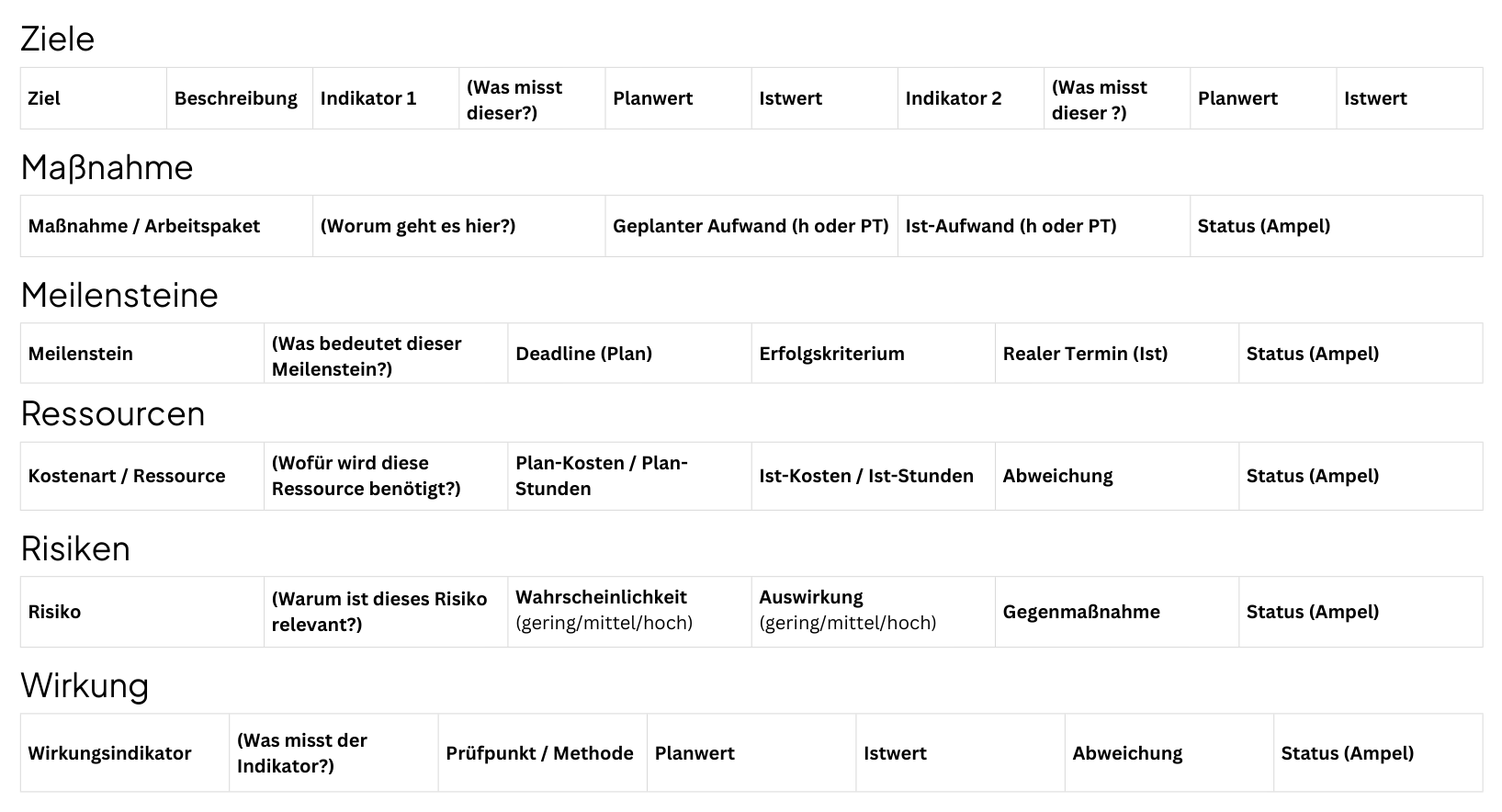

- Standard-Berichtsvorlagen: Für formelle Berichte (z. B. an Förderer oder Vorstand) bieten sich Vorlagen an, die wesentliche Punkte abdecken: Fortschritt, Probleme, Finanzstatus, nächste Schritte. Im Workshop wurde eine Beispiel-Gliederung für einen Quartalsbericht gezeigt, der tabellarisch Ziele, Maßnahmen, Meilensteine, Ressourcen, Risiken und Wirkungsindikatoren nebeneinanderstellte und jeweils Plan-/Ist-Werte sowie Ampelstatus enthielt. Solche integrierten Übersichten ermöglichen es, auf wenigen Seiten einen vollständigen Lagebericht zu geben. Natürlich muss jede Organisation ihr Reporting an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wichtig ist nur, dass berichtet wird.

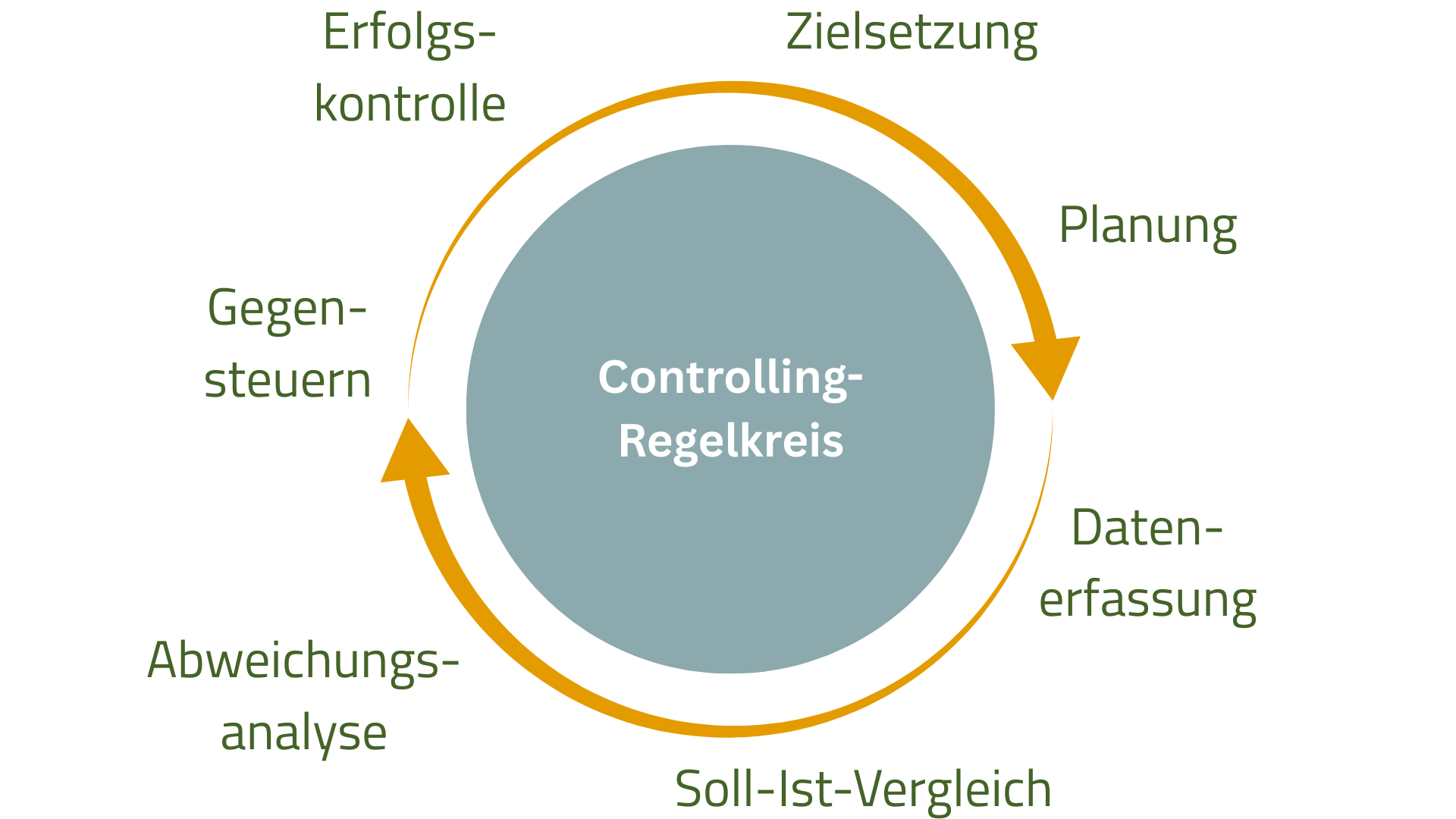

Abschließend wurde der Controlling-Regelkreis vorgestellt: Dabei handelt es sich um einen iterativen Prozess aus Planen -> Messen -> Vergleichen -> Maßnahmen einleiten -> Neu planen. Das heißt, Projektplanung und -steuerung sind kein einmaliger Akt, sondern ein fortlaufender Kreislauf. Wenn Abweichungen festgestellt werden, passen erfolgreiche Projektmanager ihren Plan an und setzen korrigierende Maßnahmen um. So nähert sich das Projekt schrittweise seinem Ziel, trotz unvermeidlicher Veränderungen unterwegs. Die Teilnehmer*innen wurden ermutigt, ein anwendungsorientiertes Projektcontrolling für das eigene Projekt aufzubauen, um Fortschritt, Risiken, Ressourcen und Wirkung jederzeit im Griff zu haben und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Abbildung: Controlling-Regelkreis

Einstieg in das Projektcontrolling: Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie der Einstieg in die Entwicklung eines vollständigen, anwendungsorientierten Projektcontrollings für das eigene Projekt erfolgen kann. Es basiert auf die wesentlichen Planungselemente eines Projektes.

Abbildung: Report als Tabelle, entlang der Planungselemente

Tipps für wirksames Projektcontrolling

- Regelmäßigkeit statt Einmalaktion: Controlling lebt vom kontinuierlichen Messen, Vergleichen und Nachsteuern, nicht vom Jahresreport.

- Ehrliche Zahlen nutzen: Nur realistische Daten ermöglichen gute Entscheidungen. Probleme früh zu melden, ist ein Zeichen von Professionalität, nicht von Scheitern.

- Plan-Soll-Ist sauber trennen: Plan = ursprüngliche Vorgabe, Soll = aktualisierte Zielwerte, Ist = tatsächlicher Stand. Alle drei im Blick behalten.

- Indikatoren früh festlegen: Messgrößen für Output, Outcome und Qualität bereits in der Planungsphase definieren.

- Ampelsystem einsetzen: Farbstatus macht komplexe Informationen schnell erfassbar und erleichtert die Priorisierung.

- Reporting schlank halten: Kurze, regelmäßige Statusberichte liefern mehr Nutzen als seltene Berichtsmonster.

- Kanban & Visualisierung nutzen: Transparente Aufgabenübersichten (Kanban, Tabellen, Gantt) helfen Engpässe und Verzögerungen früh zu erkennen.

- Maßnahmen konsequent verfolgen: Abweichungen müssen zu klaren Entscheidungen führen. Nicht nur zur Feststellung „es läuft nicht“. Controlling als Lernprozess verstehen: Planung anpassen, aus Abweichungen lernen und Maßnahmen nachschärfen. Das macht Projekte resilient und fördert eine konstruktive Fehlerkultur.

Quick Wins

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es noch eine Sammlung von Praxis-Tipps. Es sind kleine Werkzeugen und Ansätze, die sich leicht im NGO-Alltag umsetzen lassen und schnell Nutzen stiften („Quick Wins“):

Kanban im Team einführen: Auch ohne komplexe Software kann ein einfaches Kanban-Board (physisch am Whiteboard oder digital) die Teamkoordination verbessern. Alle laufenden Aufgaben werden transparent gemacht, Zuständigkeiten klar zugewiesen und Engpässe (z. B. wenn zu viel in „In Bearbeitung“ steckt) sofort sichtbar. Insbesondere für kleinere NGOs ist Kanban ein niederschwelliger Einstieg in agiles Arbeiten.

Abbildung: Kanban

Kommunikationsmatrix erstellen: Ebenfalls schon im Stakeholder-Teil erwähnt, aber als schneller Tipp: Ein tabellarischer Kommunikationsplan für Stakeholder (inkl. Botschaft, Kanal, Frequenz, Verantwortlicher) stellt sicher, dass niemand versehentlich „vergessen“ wird. Es hilft, Routine in die Projektkommunikation zu bringen, z. B. etwa feste Updates an Förderer oder regelmäßige Info-Happen für die Projektzielgruppe einzuplanen. Solch ein Plan kann auf einer Seite zusammengestellt und ans Team verteilt werden, damit alle an einem Strang ziehen.

Abbildung: Kommunikationsmatrix

RACI-Matrix nutzen: Wie oben beschrieben, hilft eine RACI-Matrix dabei, Rollen und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Bei jedem neuen Projekt oder größeren Arbeitspaket kann es sehr sinnvoll sein, einmal schriftlich festzuhalten, wer verantwortlich ist, wer Entscheidungskompetenz hat, wen man einbeziehen muss und wer lediglich informiert wird. Dies beugt Missverständnissen vor und fördert die effiziente Zusammenarbeit. Damit wissen alle, woran sie sind.

Abbildung: RACI

Regelmäßige Meetings: Fehlende Abstimmung führt dazu, dass Risiken und Hindernisse erst spät entdeckt werden. Ein fester Meeting-Rhythmus, etwa in Form kurzer, regelmäßiger Status-Checks, sorgt für frühe Warnsignale. Das Team erkennt Probleme rechtzeitig und kann gezielt gegensteuern.

Tabelle: Meetings

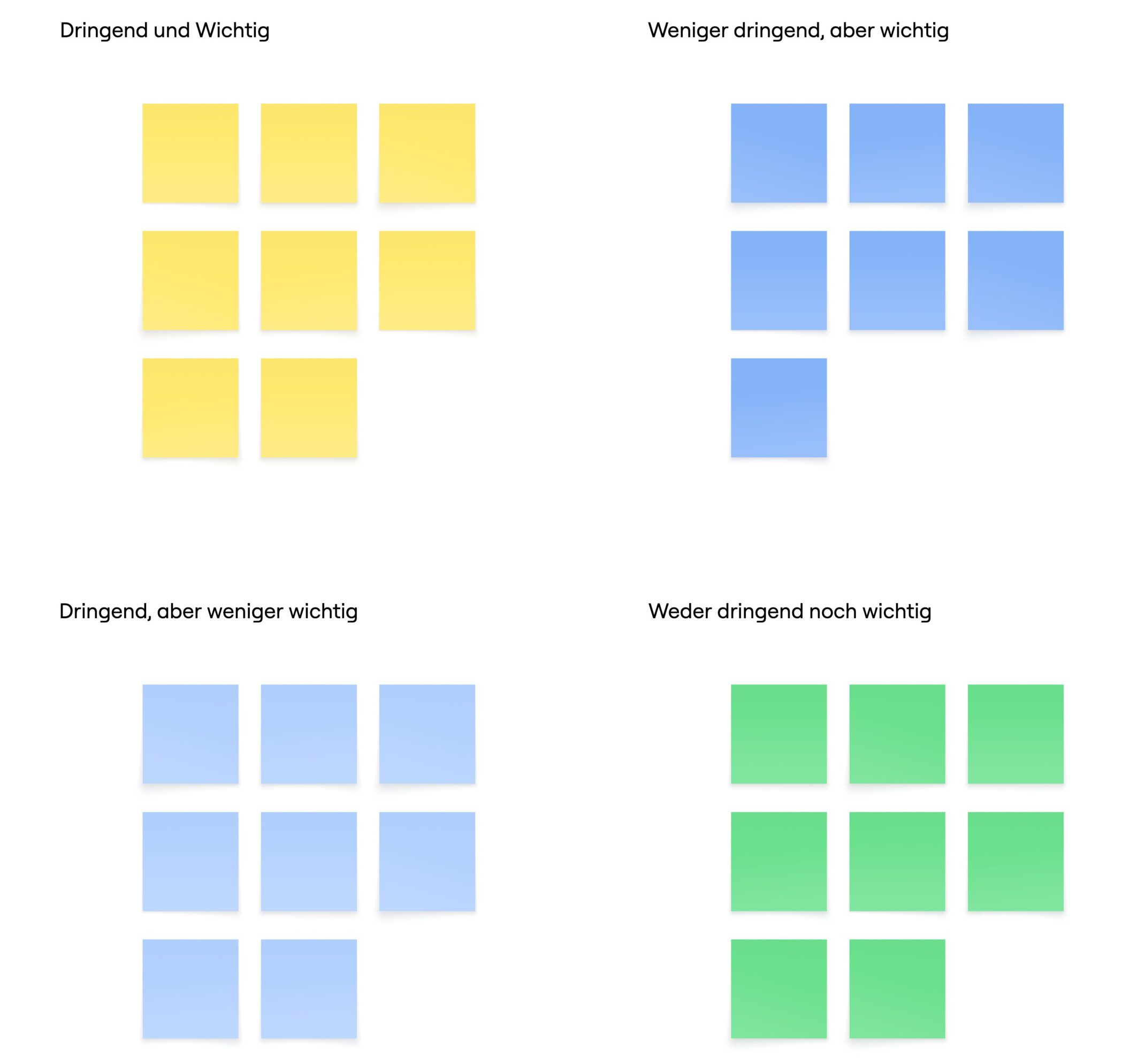

Eisenhower-Matrix: Die Eisenhower-Matrix unterstützt dabei, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu sortieren. Durch diese Einordnung ergeben sich automatisch unterschiedliche Strategien für den Umgang mit Aufgaben:

- Do first (wichtig & dringend): Sofort erledigen, da diese Aufgaben den größten Einfluss auf den Projekterfolg haben und keinen Aufschub erlauben.

- Schedule (wichtig, aber nicht dringend): Aktiv terminieren. Diese Aufgaben sind entscheidend für die langfristigen Ziele, geraten aber leicht unter die Räder, wenn sie nicht bewusst eingeplant werden.

- Delegate (dringend, aber weniger wichtig): Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen, aber nicht zwingend von der Projektleitung selbst. Durch Delegation werden Ressourcen geschont.

- Don’t do (weder wichtig noch dringend): Eliminieren oder ignorieren – solche Aufgaben binden Zeit, ohne einen Beitrag zu den Projektzielen zu leisten.

Durch die Einordnung in die Matrix wird also nicht nur sortiert, sondern klar entschieden, wie mit jeder Aufgabe strategisch umzugehen ist. Genau dieser Schritt schärft den Fokus und verhindert, dass dringende, aber wenig wichtige Tätigkeiten das Projekt dominieren.

Abbildung: Eisenhower

Fehlende Transparenz und eine chaotische Dokumentenablage kosten wertvolle Zeit und erschweren die Zusammenarbeit. Abhilfe schafft hierbei die Nutzung zentraler Tools für Arbeits-, Kommunikations- und Dokumentenprozesse.

Während Arbeitstools Aufgaben und Abläufe strukturieren, sorgen Kommunikationstools für einen effizienten Austausch, und Dokumententools gewährleisten eine saubere Ablage mit klaren Versionen. Viele dieser Lösungen sind kostenlos oder als Freemium-Modelle verfügbar und bieten häufig Rabatte für NGOs an. Das folgende Miro-Board bietet einen kompakten Überblick über passende Tools für verschiedene Einsatzbereiche inklusive Angaben zu Kosten, Freemium-Modellen und verfügbaren NGO-Rabatten.

Fazit

Ein professionelles Projektmanagement bietet NGOs einen Werkzeugkasten, um Projekte planvoll und zielorientiert umzusetzen. Natürlich können und sollen Methoden immer an den spezifischen Kontext angepasst werden. Eine kleine lokale Initiative braucht kein PM-Büro wie ein Großunternehmen. Doch die in der Veranstaltung vorgestellten Grundlagen, von klaren Zielen über strukturierte Pläne bis zu aktivem Risikomanagement und Controlling, helfen Organisationen jeder Größe, ihre Projekte erfolgreicher zu machen. Indem sie klassische PM-Methoden mit ihrer mission-driven Arbeitsweise verbinden, können Sie Ihre Wirkung steigern und „klassisch zum Ziel“ gelangen. Vieles lässt sich sofort umsetzen, und für den Rest gilt: Learning by doing – Schritt für Schritt zum professionellen Projektmanagement.