Vereine und Stiftungen stehen vor einem scheinbaren Widerspruch: Die gesellschaftlichen Herausforderungen wachsen, aber die Ressourcen bleiben knapp. Gleichzeitig verlangen Fördergeber*innen, Spender*innen und die Öffentlichkeit immer häufiger den Nachweis, dass die eingesetzten Mittel einen messbaren Nutzen erzielen. Wirkungsorientierung ist daher sowohl ein Mittel zur Legitimation als auch ein „Kompass“ für strategisches Handeln.

Die Bedeutung von Wirkung lässt sich nur mit klaren Begriffen verstehen. Wirkung bezeichnet die Veränderung, die durch Angebote, Maßnahmen oder Produkte einer Organisation erzielt wird. Diese Veränderungen können die Zielgruppen (Outcomes) oder die Gesellschaft (Impact) betreffen.

Am 18. September 2025 diskutierten rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Non‑Profit‑Sektor bei der Veranstaltung „Wirkungsorientiertes Arbeiten in NGOs“ über Wege, Wirkung systematisch in Projektplanung, Umsetzung und Steuerung zu integrieren. Dieser Beitrag fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen, ergänzt Definitionen aus Quellen und bietet praktische Anleitungen für wirkungsorientiertes Projektmanagement.

Was bedeutet Wirkung?

Eine Wirkung bezeichnet die Veränderung, die durch die Arbeit einer Organisation bei ihren Zielgruppen, in deren Umfeld oder in der Gesellschaft erzielt wird. Sie ist das Ergebnis einer Maßnahme, die auf die Lösung eines spezifischen Bedarfs oder einer Herausforderung abzielt.

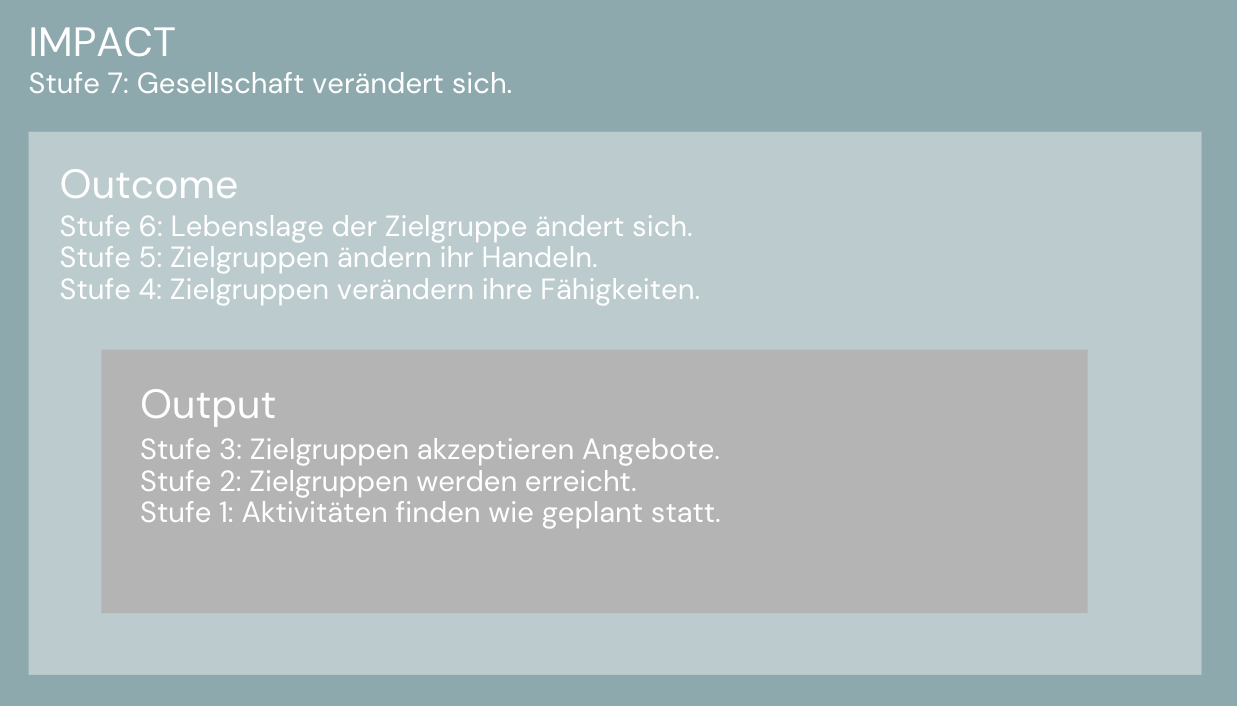

Eine Wirkung ergibt sich in Folge von Leistungen, konkret durch Angebote, Maßnahmen oder Produkte. Diese Leistungen werden als Outputs bezeichnet. Diese Outputs sind die notwendige Voraussetzung, um tatsächlich eine Wirkung zu erzielen. Man unterscheidet zwei Ebenen der Wirkung. Bei Veränderungen auf Ebene der Zielgruppen, wie z. B. verbesserte Fähigkeiten, wird von einem Outcome gesprochen, während es sich bei Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene um einen Impact handelt.

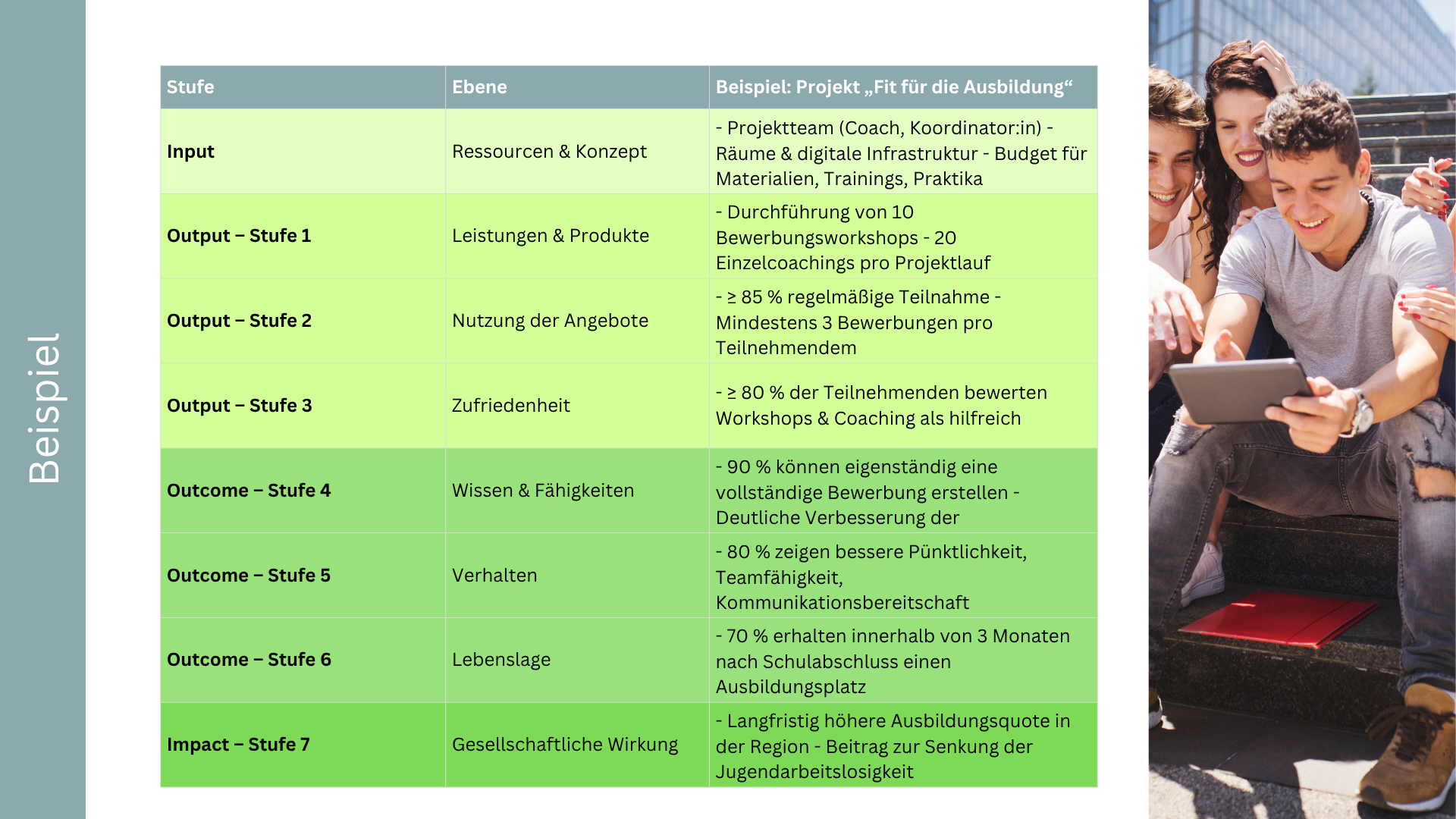

Die Wirkungstreppe veranschaulicht diese Stufen grafisch. Erst ab Stufe 4 spricht man von tatsächlicher „Wirkung“. Output‑Indikatoren (z. B. die Anzahl der Trainings) zeigen lediglich, was angeboten wurde, während Outcome‑Indikatoren messen, ob sich tatsächlich etwas geändert hat (z. B. Anzahl der Teilnehmenden, die anschließend einen Ausbildungsplatz finden).

Wirkungsorientierung als Haltung und Strategie

Wirkungsorientierung bedeutet, „das Richtige richtig zu tun“ – also Projekte so zu gestalten, dass sie gezielt Veränderungen herbeiführen und diese mit empirischen Daten belegen. Sie umfasst die wirkungsbezogene Planung, Beobachtung und Auswertung sowie das Lernen aus Analysen und Evaluationen. Phineo definiert Wirkungsorientierung als systematisches Verfahren aus drei Schritten: Wirkung planen, Wirkung analysieren (Monitoring und Evaluation) und Wirkung verbessern. Wirkungsorientierung wirkt dabei in vier Dimensionen:

- Steuerung und Qualitätssicherung: Eine klare Wirkungslogik zeigt, welche Aktivitäten zu welchen Outputs und Outcomes führen sollen. Dadurch lassen sich Entscheidungen plausibel treffen und Ressourcen effizient einsetzen.

- Motivation und Legitimation: Transparente Wirkungsberichte stärken das Vertrauen von Förderern, Partnerinnen und Zielgruppen und motivieren interne Teams.

- Lernen und Anpassung: Regelmäßige Überprüfung mit empirischen Daten ermöglicht es, Projekte flexibel anzupassen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern.

- Empowerment und Partizipation: Wirkungsorientierung soll die Handlungsfähigkeit der Zielgruppen stärken und sie aktiv in Planung und Steuerung einbinden.

Wirkungsmodelle und -logiken

Wirkungsmodelle werden genutzt, um geplante Wirkungsziele, benötigte Ressourcen und Projektleistungen systematisch miteinander zu verknüpfen. Es stellt die Zusammenhänge von Inputs, Outputs, Outcomes und Impacts dar und richtet die Projektarbeit auf die Frage „Warum machen wir das Projekt und was möchten wir erreichen?“. Ein gutes Modell hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Logik hinter den Projektannahmen zu prüfen. Bekannte Varianten sind die Theory of Change, das Logische Modell oder die Wirkungskette.

- Wirkungskette: Ein lineares Modell, das zeigt, wie Inputs zu Outputs, Outcomes und schlussendlich zum Impact führen. Sie erklärt den Prozess („was passiert?“), berücksichtigt jedoch keine Annahmen oder externe Faktoren.

- Wirkungslogik: Geht über die Wirkungskette hinaus und legt Annahmen, Zusammenhänge und Einflussfaktoren offen phineo.org . Sie wird oft grafisch als Wirkungstreppe dargestellt, bei der ab Stufe 4 von Wirkung gesprochen wird.

- Theory of Change: Eine umfassende Version einer Wirkungslogik, die detailliert erklärt, warum eine Maßnahme zu einer bestimmten Veränderung führen soll, welche Umfeldfaktoren eine Rolle spielen und welche Annahmen zugrunde liegen.

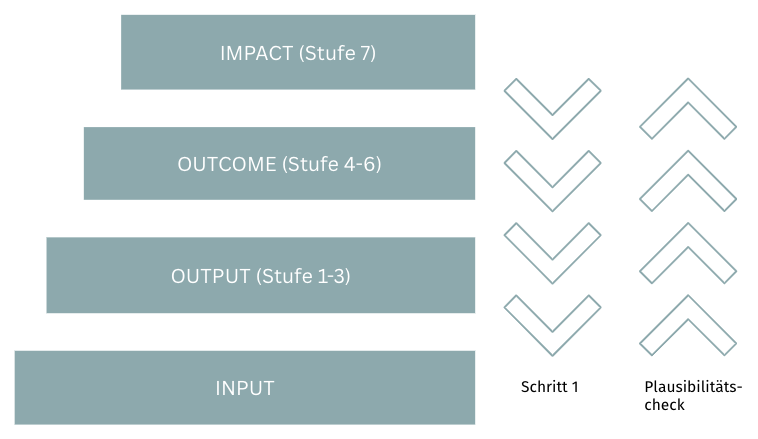

Nachfolgend sind die zentralen Elemente der Wirkungsmodelle zusammengefasst. Sie stehen in engem Zusammenhang und zeigen, wie Wirkung Schritt für Schritt entsteht:

In der Ausgangslage wird die übergeordnete Vision des Projekts dargestellt. Es wird beschrieben, welches gesellschaftliche Problem im Rahmen des Projekts angegangen wird. Somit geht es um die systematische Ebene der Wirkung des Projekts.

Die Inputs beinhalten das Projektkonzept und die notwendigen Ressourcen. Dabei soll das Konzept aufzeigen, welche Probleme angegangen und welche Ziele verfolgt werden sollen, inklusive eines Maßnahmen- und Zeitplans. Zu den Ressourcen zählen alle Mittel, die notwendig sind, um das Projekt umsetzen zu können, d. h. vor allem die Mitarbeitenden und deren Arbeitszeit, die finanziellen Mittel, die Räumlichkeiten und die benötigte Ausstattung.

Im Rahmen der Aktivitäten sind die umgesetzten Maßnahmen zu nennen. Dazu gehören alle Tätigkeiten, die zur Zielerreichung beitragen, Hilfsaktivitäten, die die Tätigkeiten ermöglichen oder unterstützen, das Projektmanagement und die Qualitätssicherung.

Die Outputs umfassen die direkten Ergebnisse der Aktivitäten, die Voraussetzung für Wirkungen sind, aber selbst noch keine Wirkung darstellen. Das heißt also das, was das Projekt anbietet und von der Zielgruppe genutzt wird, wie beispielsweise durchgeführte Workshops oder zur Verfügung gestellte Materialien. Die Outputs lassen sich in drei Stufen unterteilen:

Stufe 1: Erbrachte Leistungen und Produkte, die der Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden

Stufe 2: Nutzung der Leistungen durch die Zielgruppe

Stufe 3: Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den Leistungen und Produkten

Die Outcomes bezeichnen die Wirkungen des Projekts bzw. Veränderungen auf Ebene der Zielgruppen, wie z.B. veränderte Fähigkeiten, Verhalten, Lebenslagen. Die Outcomes gliedern sich in drei weitere, aufeinander aufbauende Wirkungsstufen:

Stufe 4: Veränderungen auf Ebene des Wissens, der Fertigkeiten, der Einstellungen

Stufe 5: Veränderungen auf Ebene des Verhaltens und Handelns

Stufe 6: Veränderungen im Hinblick auf die Lebenslage

Der Impact beschreibt schließlich eine übergeordnete gesellschaftliche Wirkung der Maßnahme, die über die Zielgruppe hinausgeht. Meist bezieht sich der Impact auf einen Teil der Gesellschaft, zum Beispiel die Bevölkerung in einem Stadtteil oder einer Region, da der Bezug auf die „Gesamtgesellschaft“ in den meisten Fällen weder sinnvoll noch möglich ist. Damit beschreibt ein Impact die Stufe 7 der Wirkungslogik:

Stufe 7: Erwünschte Veränderungen auf gesellschaftlicher beziehungsweise systemischer Ebene, wie z.B. Veränderungen der sozialen oder ökonomischen Situation der Gesellschaft.

Bei der Erstellung eines Wirkungsmodells können zwei Perspektiven kombiniert werden:

- Vom Impact rückwärts planen: Zuerst werden die gewünschten gesellschaftlichen Veränderungen formuliert. Daraus werden die benötigten Outcomes, Outputs, Aktivitäten und Inputs abgeleitet. Diese Top‑down‑Perspektive hilft, sich nicht in Detailaktivitäten zu verlieren und die zentrale Vision im Blick zu behalten.

- Von den Inputs vorwärts planen: Startend bei den vorhandenen Ressourcen werden Aktivitäten, Outputs und die erwarteten Outcomes bis zum gewünschten Impact erarbeitet. Dieser Bottom‑up‑Ansatz stellt sicher, dass das Modell realistisch und umsetzbar bleibt.

Im Allgemeinen wird geraten, mit der Impact‑Ebene zu beginnen und sich schrittweise zu den Aktivitäten vorzuarbeiten. Gleichzeitig sollte das Wirkungsmodell regelmäßig in der Umsetzungsphase zur gemeinsamen Reflexion genutzt werden (siehe Grafik „Zwei Perspektive“),

Planung: Bedarfs‑ und Umfeldanalyse

Wirkungsorientierte Projektplanung beginnt mit einer Bedarfs‑ und Umfeldanalyse. Sie beantwortet folgende Fragen:

- Bedarfe der Zielgruppe: Welche konkreten Herausforderungen erleben die Menschen, für die das Projekt gedacht ist? Eine genaue Bedarfsanalyse verhindert, dass Maßnahmen am Bedarf vorbeigeplant werden.

- Umfeldanalyse: Welche anderen Angebote, Organisationen oder Strukturen existieren bereits? Die Analyse hilft, Doppelungen zu vermeiden, Synergien zu nutzen und Lücken zu identifizieren.

- Baseline: Wie ist die Ausgangssituation? Nur wenn der Ist‑Zustand bekannt ist, lässt sich später beurteilen, ob sich etwas verändert hat.

- Stakeholder: Wer sind die beteiligten Akteure (Fördernde, Entscheidungsträgerinnen, lokale Netzwerke etc.) und wie können sie einbezogen werden?

Die Umfeldanalyse liefert auch wichtige Informationen für die Monitoring‑Planung und ermöglicht eine transparente Kommunikation gegenüber Fördernden und Partnern.

Formulierung von Wirkungszielen

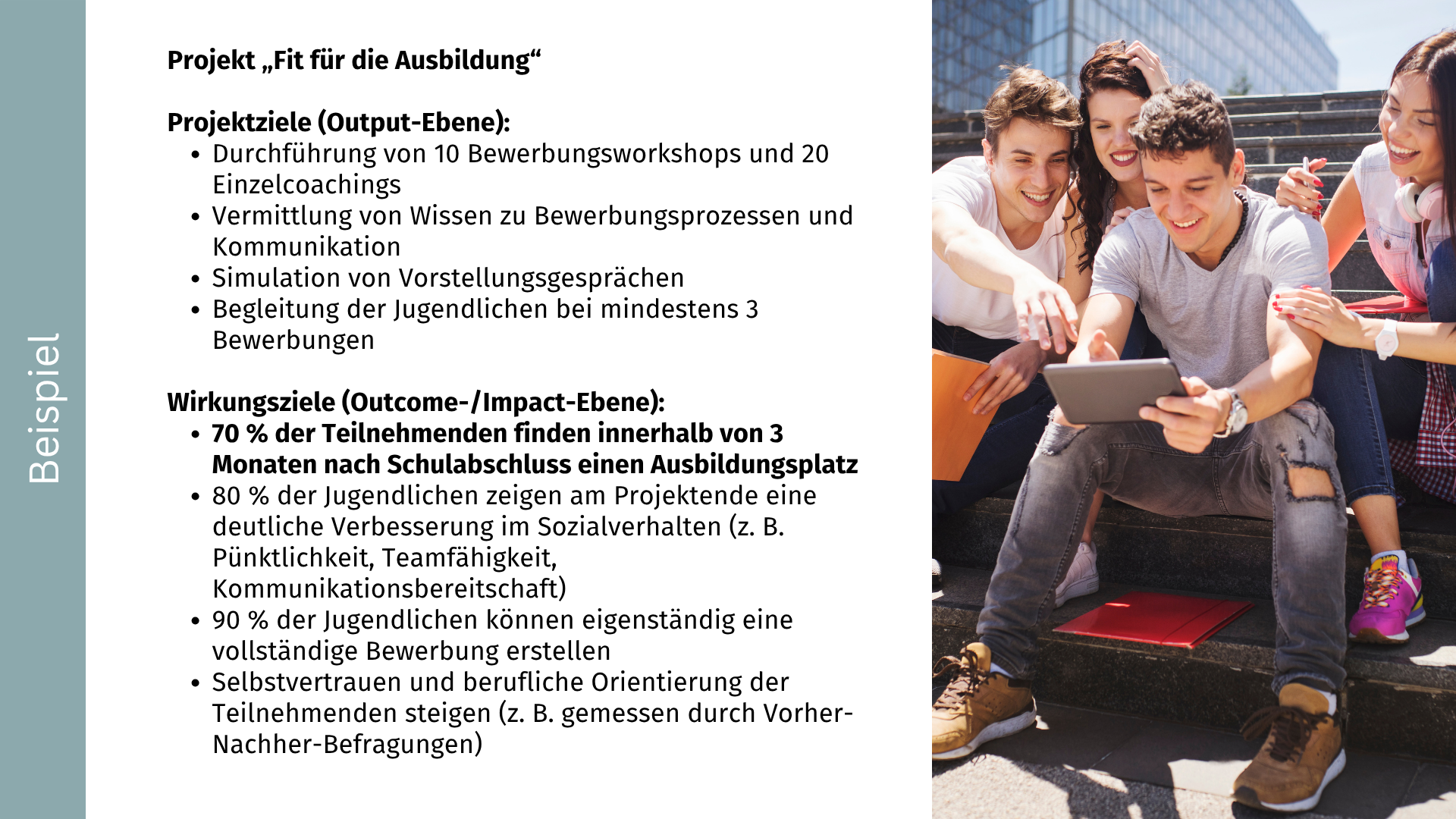

Wirkungsziele beschreiben, welche Veränderungen ein Projekt bewirken soll. Sie lassen sich in zwei Ebenen unterscheiden:

- Zielgruppenebene (Outcomes): Ziele auf dieser Ebene formulieren den unmittelbaren Nutzen für die Teilnehmenden. Beispiele sind der Erwerb neuer Kompetenzen, eine Verhaltensänderung oder die Verbesserung der Lebenssituation. Die gewünschte Veränderung sollte präzise benannt werden – etwa „Teilnehmende beherrschen grundlegende Kenntnisse der Budgetplanung“.

- Gesellschaftliche Ebene (Impact): Diese Ziele beziehen sich auf langfristige Veränderungen, die über die unmittelbare Zielgruppe hinausgehen. Dazu können eine Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in einem Stadtteil oder ein verbesserter Klimaschutz beitragen. Häufig hängen solche Effekte von vielen Faktoren ab und lassen sich nicht eindeutig einem einzelnen Projekt zuschreiben. Deshalb müssen Annahmen und externe Einflüsse transparent gemacht und die Grenzen der Attribution deutlich benannt werden.

Eine klare Unterscheidung zwischen Zielgruppen‑ und Gesellschaftsebene hilft, ambitionierte Visionen von konkreten Projektzielen zu trennen. Denn während der gewünschte Impact oft nur langfristig und in Kooperation mit anderen erreicht werden kann, lassen sich Veränderungen bei den Teilnehmenden durch geeignete Maßnahmen unmittelbar beeinflussen.

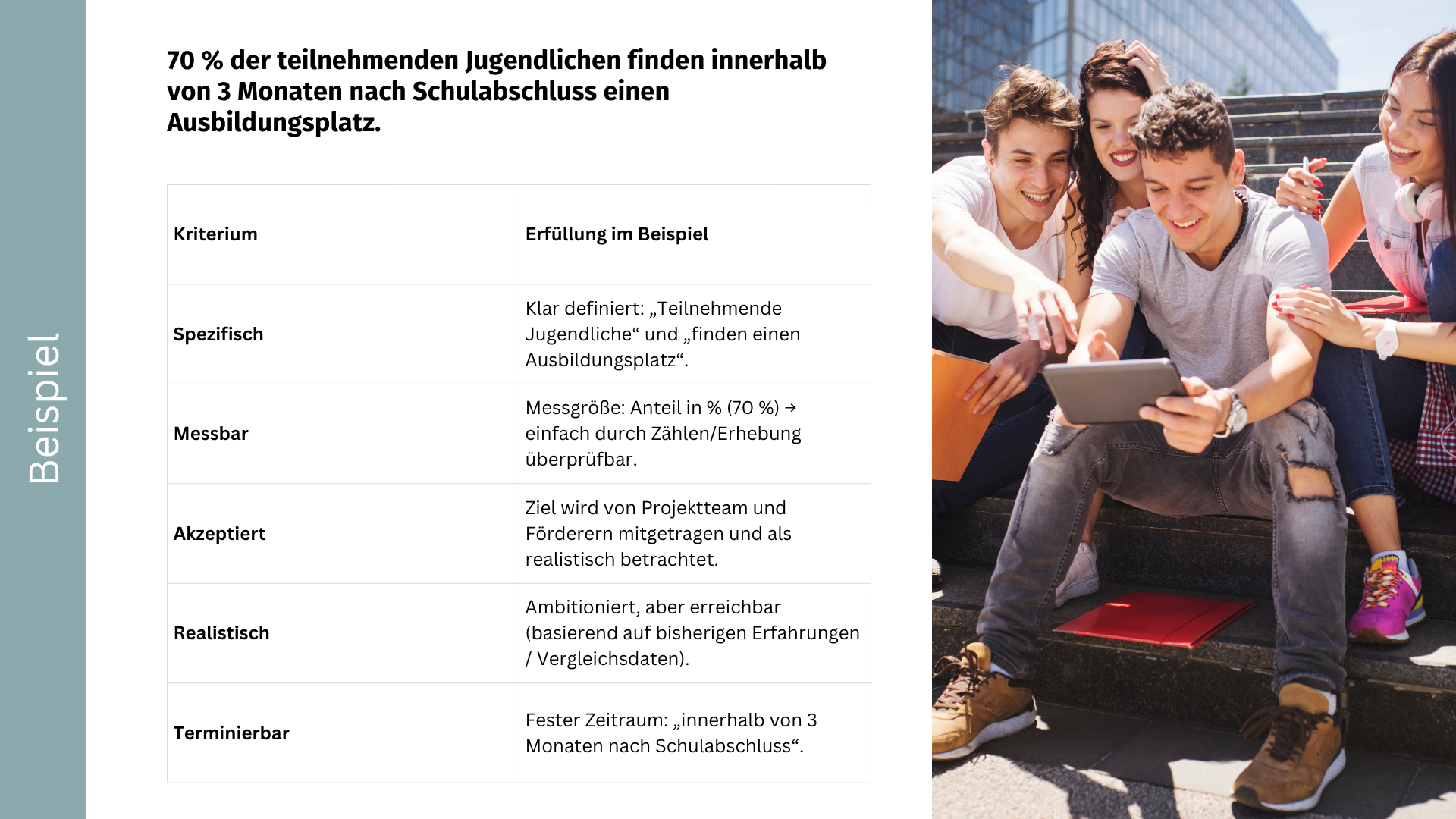

SMART‑Kriterien und partizipative Entwicklung

Wirksame Ziele sollten SMART formuliert sein: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert. Dies bedeutet, dass Ziele so konkret wie möglich formuliert werden, dass sie messbare Indikatoren erhalten, für die Zielgruppe relevant sind, innerhalb der verfügbaren Ressourcen liegen und mit einem klaren Zeithorizont versehen werden.

Beispiel: „Bis Ende 2026 nehmen 70 % der am Projekt teilnehmenden Jugendlichen regelmäßig an unseren wöchentlichen Deutschkursen teil und verbessern ihre Sprachkenntnisse um mindestens zwei Niveaustufen.“

Das Beispiel zeigt, dass ein Ziel zum Beispiel „Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig an der AG teilnehmen“, ein Output‑Indikator ist, während ein Ziel wie „Schülerinnen und Schüler können das Erlernte anwenden, um ihr Taschengeld sinnvoll zu verwalten“ einen Outcome‑Indikator darstellt.

Die partizipative Formulierung von Zielen ist ein zentrales Element der Wirkungsorientierung. Beteiligte sollen nicht nur Objekte der Intervention sein, sondern aktiv bei der Zielfindung mitwirken. Wirkungsorientierung soll Empowerment und Partizipation der Zielgruppen fördern. Werden Betroffene und weitere Stakeholder in den Planungsprozess eingebunden, entsteht ein gemeinsames Verständnis von Zielen und Methoden, und die Maßnahmen passen besser zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen. Beteiligung erhöht zudem die Motivation der Zielgruppen und die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschten Veränderungen nachhaltig erreicht werden.

Messung: Indikatoren, Datenerhebung und Monitoring

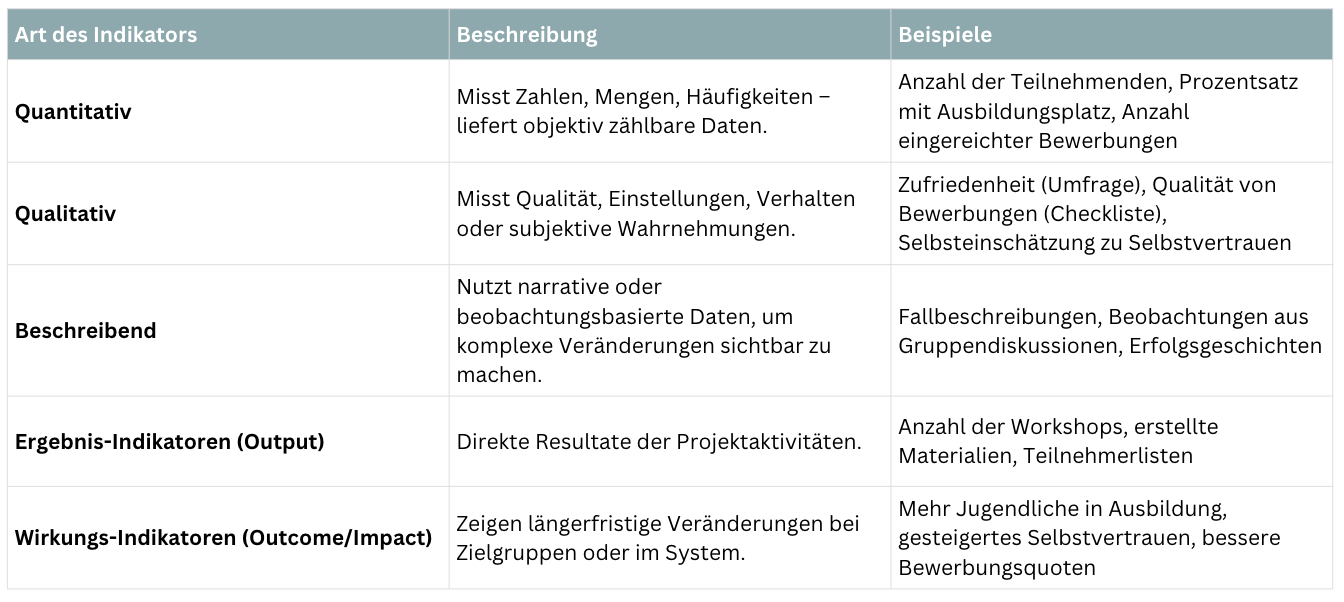

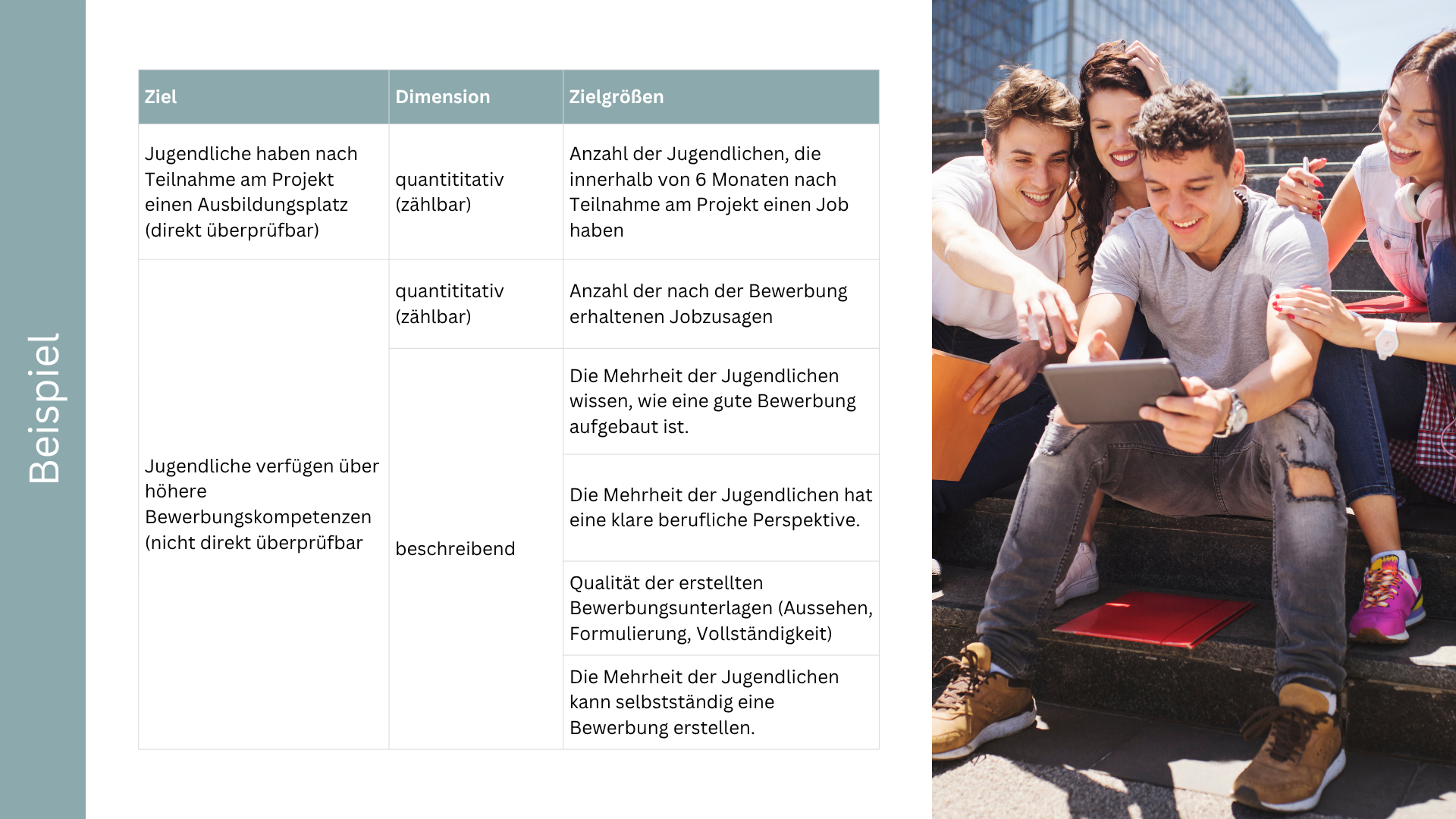

Indikatoren übersetzen Ziele in beobachtbare Kenngrößen und machen Wirkung überprüfbar. Sie werden in mehreren Schritten entwickelt:

- Ideensammlung: Im Team brainstormen, welche Aspekte zeigen, ob ein Ziel erreicht ist.

- Clustern und verfeinern: Die Ideen strukturiert ordnen und Indikatoren in zählbare (quantitative) und beschreibende (qualitative) unterscheiden.

- Präzise formulieren: Für welche Zielgruppe soll was bis wann erreicht werden? Zielindikatoren sind umso wirkungsvoller, je konkreter sie sind.

- Priorisieren und Soll‑Werte festlegen: Aus der Vielzahl von Indikatoren diejenigen auswählen, die den Grad der Zielerreichung aussagekräftig und wirtschaftlich sinnvoll abbilden. Jedem Indikator sollte ein Soll‑Wert gegenübergestellt werden, der mit der Ausgangssituation verglichen.

Man unterscheidet zwischen direkten und indirekten Indikatoren. Direkte Indikatoren beziehen sich unmittelbar auf die angestrebte Wirkung und eignen sich besonders für zählbare Outputs oder leicht messbare Outcomes.

Ein Beispiel ist die Anzahl der Jugendlichen, die innerhalb eines Jahres nach einer Maßnahme einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Indirekte Indikatoren liefern hingegen mittelbare Hinweise auf schwer messbare oder „weiche“ Ziele wie Selbstbewusstsein oder gesellschaftliche Teilhabe. Sie zeigen etwa, ob Jugendliche verstärkt ihre Meinung äußern oder mit mehr Selbstvertrauen auftreten. Eine vollständige Indikatorensystematik berücksichtigt alle Ebenen der Wirkungslogik – von Inputs über Outputs bis hin zu Outcomes und Impact. Für jede dieser Ebenen sind spezifische Indikatoren notwendig, um den jeweiligen Umsetzungsstand präzise zu erfassen.

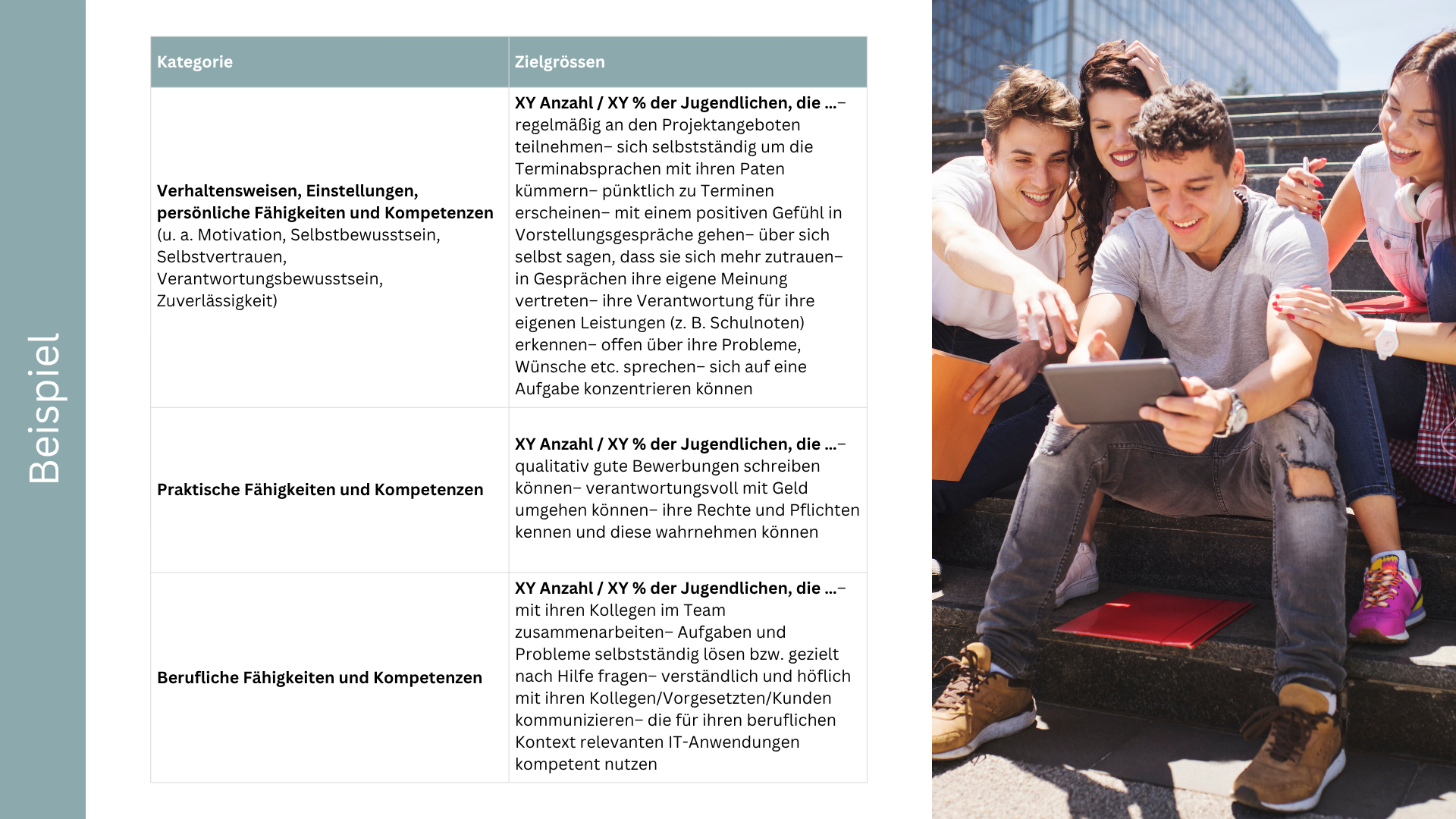

Nachfolgend sind die unterschiedlichen Arten von Indikatoren tabellarisch dargestellt.

Datenerhebung und Monitoring: Aus Ergebnissen lernen

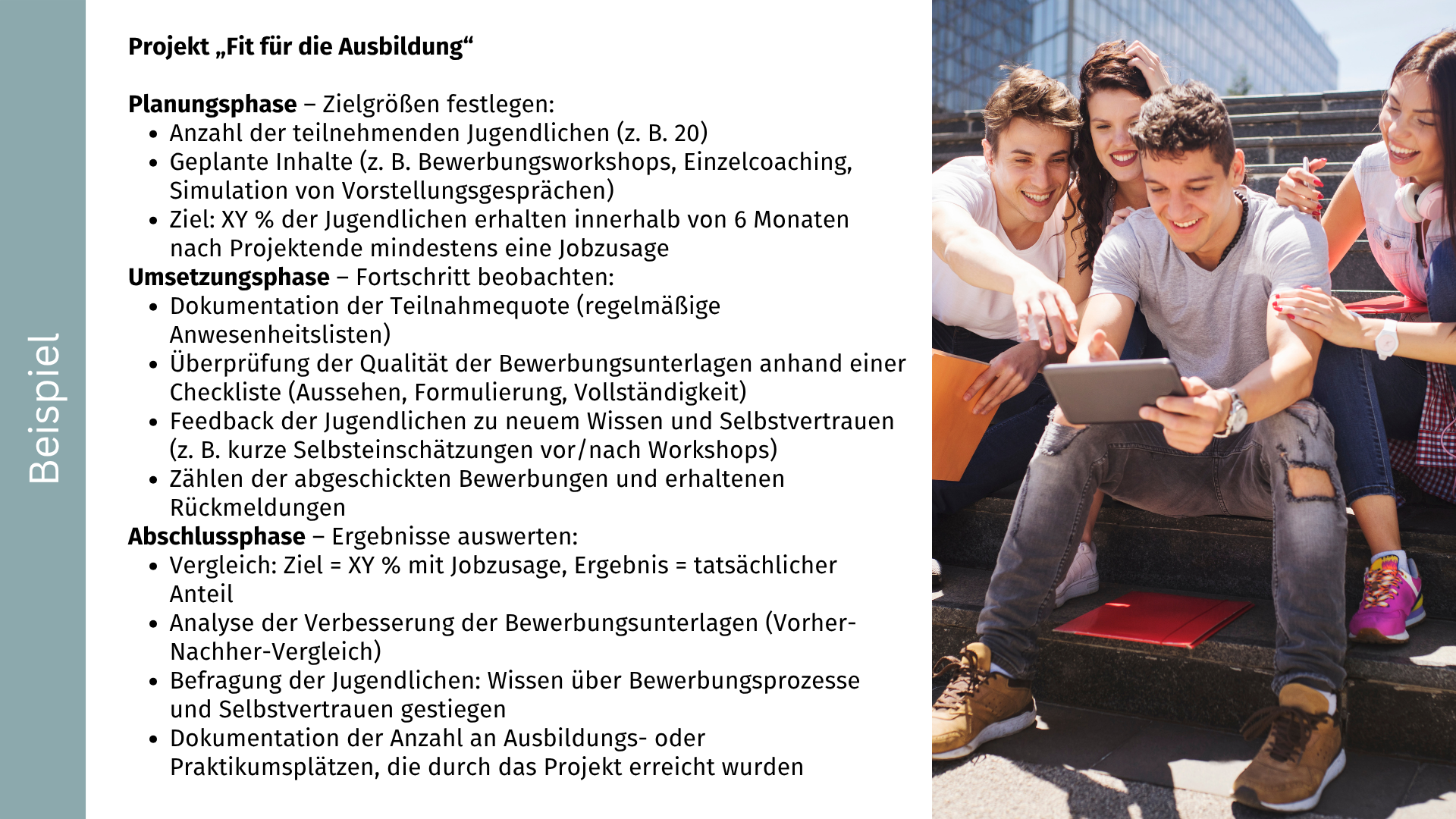

Ein systematischer Datenerhebungsplan legt fest, wann, wie und von wem Daten gesammelt werden. Es empfiehlt sich, qualitative und quantitative Methoden zu kombinieren und die Datenquellen (Interviews, Fragebögen, administrative Daten) hinsichtlich Zugang, Kosten und Qualität zu prüfen.

Monitoring bedeutet die regelmäßige Beobachtung von Prozessen und Entwicklungen. Verantwortlichkeiten für Datenerhebung, Auswertung und Berichtswesen sollten klar zugewiesen sein. Die Ergebnisse werden im Team reflektiert, um bei Bedarf Maßnahmen anzupassen. Wichtig ist, Monitoring als Lerninstrument zu verstehen – nicht als reine Kontrolle.

Monitoring liefert Daten, die in Evaluationen interpretiert und bewertet werden. Evaluationen untersuchen, ob die gewählten Maßnahmen wirksam waren und warum. Es wird unterschieden zwischen Wirkungsmessung (exakte Messung) und Wirkungsanalyse (ein stärker reflexiver Ansatz, der die Unwägbarkeiten von Wirkungen berücksichtigt). Evaluationen sollten sowohl interne Lernprozesse (z. B. Reflexionsworkshops) als auch externe Anforderungen (z. B. Förderberichte) berücksichtigen.

Datenerhebung und Monitoring: Aus Ergebnissen lernen

Wirkungstransparenz bedeutet, offen zu kommunizieren, welche Ziele eine Organisation verfolgt, welche Aktivitäten durchgeführt werden und welche Ergebnisse erzielt wurden. Transparente Berichte steigern Vertrauen und ermöglichen externe Rechenschaft. Der Social Reporting Standard (SRS) stellt ein standardisiertes Format bereit, um Organisationen in ihrer Wirkung verständlich zu beschreiben. Digitale Tools unterstützen das Reporting, indem sie Daten sammeln, visualisieren und die Kommunikation mit Stakeholdern vereinfachen .

Beispiel

Die folgenden Slides führen Schritt für Schritt in die Grundlagen wirkungsorientierter Projektplanung ein. Anhand des fiktiven Projekts „Fit für die Ausbildung“ wird gezeigt, wie gesellschaftliche Herausforderungen analysiert, Zielgruppen bestimmt, Wirkungslogiken entwickelt und messbare Ziele formuliert werden können. Die Folien illustrieren anschaulich, wie sich Inputs, Outputs, Outcomes und Impacts systematisch miteinander verknüpfen lassen – von der Problemdefinition bis zur Auswertung der Ergebnisse.

Zusammenfassung und Empfehlungen

- Wirkungsorientierung verankern: Versteht Wirkungsorientierung als Haltung und Prozess. Verankert sie im Selbstverständnis der Organisation und entwickelt eine klare Wirkungslogik.

- Bedarfe und Umfeld analysieren: Eine sorgfältige Bedarfs- und Umfeldanalyse schafft die Grundlage für zielgerichtete Interventionen und verhindert Fehlplanung.

- Wirkungsziele SMART formulieren und partizipativ entwickeln: Ziele sollten spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Bezieht Zielgruppen und Partner aktiv in den Prozess ein.

- Wirkungsmodelle nutzen: Ein Wirkungsmodell schafft Klarheit über die Zusammenhänge von Inputs, Outputs, Outcomes und Impact. Nutzt sowohl Top‑down‑ (vom Impact rückwärts) als auch Bottom‑up‑Perspektiven.

- Indikatoren sorgfältig auswählen: Entwickelt für jede Ebene der Wirkungslogik passende Indikatoren. Unterscheidet zwischen direkten und indirekten Indikatoren und bezieht sowohl quantitative als auch qualitative Daten ein.

- Monitoring und Evaluation systematisieren: Plant frühzeitig, wie Daten erhoben und genutzt werden. Monitoring und Evaluation sollten als Lern- und Steuerungsinstrumente verstanden werden, nicht als reine Kontrollmechanismen.

- Flexibilität ermöglichen: Passt Projekte an, wenn Wirkungsanalysen zeigen, dass die ursprüngliche Planung nicht zum Ziel führt. Fordert von Förderinstitutionen flexible Rahmenbedingungen, die Anpassungen.

- Wirkung transparent kommunizieren: Berichtet über Outputs, Outcomes und Impact. Kombiniert quantitative Daten mit Erfahrungsberichten, Fallstudien und qualitativen Interviews, um ein umfassendes Bild der Wirkung zu vermitteln.

- Lernen und iterieren: Nutzt Evaluationsergebnisse, um Strategien, Ziele und Maßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Eine offene Fehlerkultur macht Lernerfolge möglich und stärkt die Wirksamkeit der Organisation.

Um die nächsten Schritte direkt anzugehen, bietet sich ein hilfreiches Tool an: Als Einstieg in die Thematik eignet sich das Miro-Board von Laura Jungnickel (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde).

Fazit

Die Veranstaltung „Wirkungsorientiertes Arbeiten in NGOs“ hat gezeigt, dass Wirkung kein Zufallsprodukt ist. Denn wirkungsorientierte Projektarbeit kann gemeinnützigen Organisationen dabei helfen, gesellschaftliche Veränderungen gezielt zu planen, zu steuern und messbar sowie sichtbar zu machen.

Mit diesem Wissen und der Haltung, Wirkung kontinuierlich zu reflektieren und anzupassen, sind Organisationen gut gerüstet, um den steigenden Ansprüchen von Förderern, Partnern und der Gesellschaft gerecht zu werden – und zugleich ihre eigene Arbeit motivierend und zielgerichtet zu gestalten.

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Literatur und Quellen

Jungnickel, Laura (2025): Kollaborative Wirkungsanalyse. Online unter: https://miro.com/templates/kollaborative-wirkungsanalyse-phineo (Abrufdatum: 08.10.2025)

Phineo (2021): Kursbuch Wirkung: Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen. Online verfügbar unter: https://www.phineo.org/uploads/Downloads/PHINEO_KURSBUCH_WIRKUNG.pdf (Abrufdatum: 08.10.2025)

Social Impact Solutions. (2023): What Is Impact: A Comprehensive Guide on Creating Change. Online verfügbar unter: https://www.socialimpactsolutions.com/what-is-impact/?utm_source=chatgpt.com (Abrufdatum: 08.10.2025)